X1号機/H3ロケット」ついに打上げ 種子島カンヅメから一転歓喜の成功

10月26日9時0分15秒、JAXAの新型宇宙ステーション補給機「HTV-X」1号機を搭載したH3ロケット7号機がついに種子島宇宙センターから打上げられました。当初設定の10月21日から遅れること5日、悪天候に悩まされながらも、国際宇宙ステーションで待つ油井亀美也宇宙飛行士のてるてる坊主のおかげか、ISS向けの物資と宇宙実験機器を搭載した補給機が軌道上へと旅立っていきました。打上げまでの経緯と注目のミッションの意義について振り返ります。

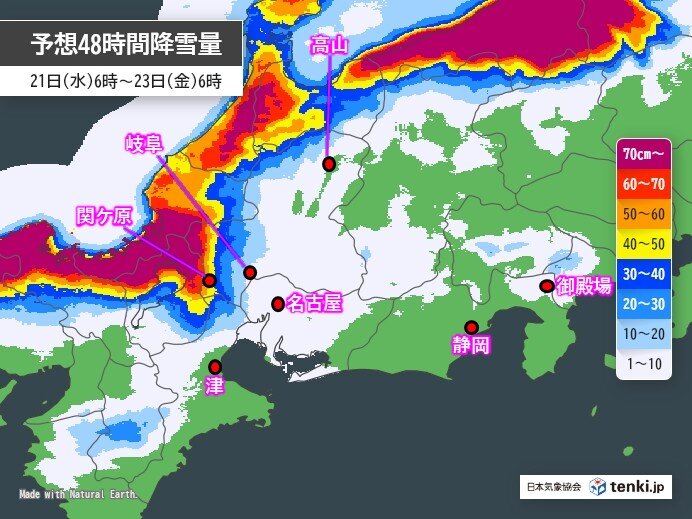

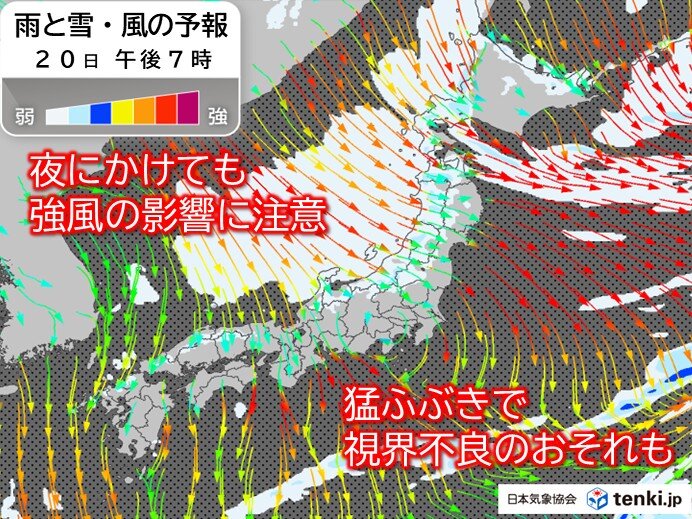

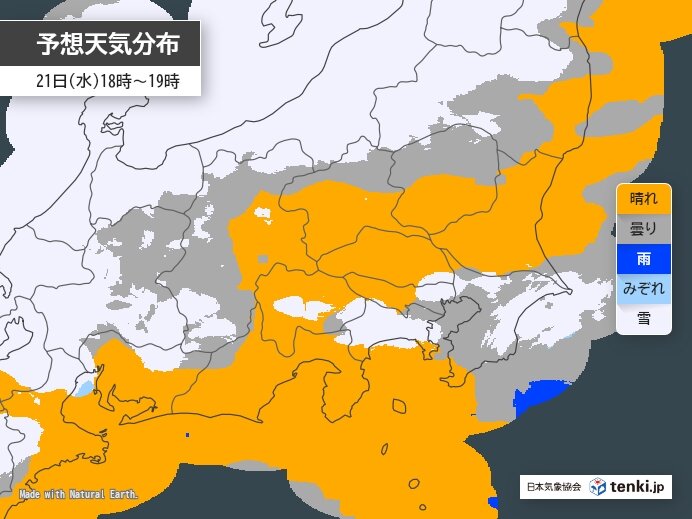

当初は10月21日に予定されていた打上げは、JAXAの事前ブリーフィングの翌日からの悪天候に悩まされ、5日の延期となりました。その間、種子島・屋久島地域は降り続く雨と強風の影響で島への交通手段となる船も欠航があいつぎ、「本当に打上げはできるんだろうか……」と心配になるような日が続きました。そんな中で、10月26日の天候回復を見越して打上げ日が再設定されたのです。

10月26日の前日には、H3ロケットを整備棟(VAB)から引き出して射点へ移動する機体移動が行なわれます。この日の朝まで雨が降り続き、JAXAが毎朝発表する気象状況の発表をチェックして、再延期のリスクに怯えるような日々でした。

それでも25日午後にはついに天候が回復! 機体移動の実施へとこぎつけたのです。当初の予定では朝11時ごろの打上げ予定だったため、機体移動はおよそ15時間前の前日20時からの予定でした。

ISSに追いつくHTV-Xの軌道の関係上、1日延期されるごとに約24分ずつ打上げ時刻は早まっていきます。5日延期した26日打上げの場合、主要なイベント時刻はちょうど120分前倒しになります。25日の午後行なわれた機体移動は、日没の直後から始まることになりました。

地上で体感する種子島宇宙センター内の射点近くでは、風が強く、まだ不安になるような時間もありましたが、午後6時ごろから予定通りに機体移動がスタート。H3ロケットの中でも最大となる、SRB-3を4本備えた、H3ロケット7号機がVABから姿を表しました。

ワイドフェアリングを備えて全長は最長となる約64m、大きな4本の固体ロケットブースターの姿が目を引きます。フェアリングとロケット機体の直径がわずかに異なるため、2段とフェアリングとの間には、円錐状に広がったアダプターが取り付けられている、HTV-X搭載機ならではの特徴も確認できました。

そしてHTV-Xのミッションパッチと、伊藤PMが「確実にISSに荷物を届ける」と思いを込めた、「TNSC ISS」の文字が入った、手荷物タグを模したデカールが装飾されています。機体は約30分かけて射点まで移動し、26日朝の打上げまで準備作業が続けられることになりました。

10月26日当日はさらに雲が少なくなり、快晴の天気になりました。未明から3回のGO/NOGO判断を順調にクリアし、種子島宇宙センターの観望台に設置されたカウントダウンクロックも進んで行きます。そして予定時刻の9時00分15秒、H3ロケット7号機はHTV-X 1号機を搭載して種子島宇宙センターを飛び立って行きました。

SRB-3を4本搭載したH3ロケットの音響は予想を上回る迫力です。カウントダウン0からやや遅れて伝わりはじめ、ロケット上昇中は空気全体に振動が伝わるような力強さ。H3ロケット7号機は海上へと離れていきますが、ロケットが見えている限り音も伝わってくるのです。

ただし、衛星(HTV-X)が所定の軌道上で無事に分離され、機能を発揮できるようになるまでは打上げの成功は判断できません。ロケットを見送った後は、場内のアナウンスやJAXAの発表に耳をすませることになります。

2年半前のH3ロケット試験機1号機の際は、快晴の中の打上げに喜ぶのもつかの間、約8分後に2段エンジンが点火せず飛行中断したことが発表され、大変ショックを受けたことをどうしても思い出してしまいます。

幸いなことに飛行は順調に進み、1段燃焼停止と2段との分離、フェアリング分離、2段燃焼終了と飛行のマイルストーンは順調に進みました。主要イベントをクリアしJAXAの公式打上げライブ中継が終了する際には、見守っていたJAXAのみなさんが拍手する、ほっとした一幕もありました。

打上げ後の速報では、H3ロケット7号機は2分56秒後に衛星フェアリングを分離、5分0秒に第1段と第2段を分離し、14分4秒後にHTV-X1を分離したことが公表されました。

HTV-Xは太陽電池パドルの展開と姿勢制御、通信にも成功し、ISSに向かって飛行を続けています。2段の機体は、軌道上に残ってスペースデブリ化してしまわないよう、2段エンジンを再着火しての制御落下も無事に終え、H3ロケット7号機/HTV-X1号機の打上げは成功しました。

JAXAの山川宏理事長は成功を受けて、「H3ロケットの22形態と24形態、30形態をそれぞれ能力に合わせて、あるいは衛星側の要求に基づいてどのロケットを選ぶかということになる。総合的なシステムとして日本の自律性、自在な宇宙での活動に向けて戦略を考えていく」と、H3ロケットのバリエーションが増えることで宇宙活動の幅が広がるという認識を示しました。

打上げ後の振り返りの場で、H3ロケットの有田誠プロジェクトマネージャは、「打上げのシーケンスや準備作業はこれまでとあまり違うところはないものの、ISSに向かうミッションの性質上、1秒の遅れも許されないオンタイムで打上げなければならないという精神的なプレッシャーがありました」とその難しさを語りました。

一方で、「管制棟の建屋の中にいても『ロケットがおそらくあの辺飛んでるんだろうな』というのがわかるくらい、22形態では感じたことがなかった音が上から聞こえてきたんですね。我々自身が24形態の迫力を感じた、初めての貴重な経験でした」と、24形態の迫力を体感したといいます。

長く続いた悪天候を振り返って、HTV-X1の伊藤PMは、「今回はもともと10月21日の打上げでしたが、天候が悪くて、私たちHTV-Xのチーム、H3ロケット、ISS運用を行なうNASAのチームで粘り強く毎日毎日、新しい軌道解析を行なって打上げ時刻と運用計画を作りました。非常に苦しい5日間でしたが、幸いにもすごい天候が良くなって打ち上がった瞬間にその苦労も吹き飛びましたね」と、打上げまでの日々を語っています。

有田PMは、天候との戦いだった打上げまでの日々についての質問に、「ずっと天気予報とにらめっこしていたんですけれども、どうも24日も25日もだめだと。でも19日くらいの予報では、その先の26日にワンチャンスがもしかしたらあるかもしれなかったんですね。ところが、日にちが経つと26日は駄目な側に転んでいったかと思ったらまた良くなる、またダメになるのを繰り返したんですね。最終的には23日に、10月26日の打上げ日をセットするのは一大決心でしたね。やはり油井さんはじめ、待ってくださる方がたくさんいる。岡田匡史理事と、『良くなる可能性がゼロではないならばやっぱりやってみようじゃないか』と相談して決めました」と語ってくれました。

悪天候という、地上では避けられない要因を超えてロケットの打上げを高頻度化、多様化する。H3ロケット7号機は、そうした経験を新たに加えたのかもしれません。

ここで改めて、今回の打上げのポイントについて振り返りましょう。H3ロケットには、1段メインエンジン「LE-9」と補助ロケットブースター「SRB-3」の数、そしてフェアリングの形態によって複数の形態があります。今回が初飛行となったH3の24形態は、メインエンジン2基、補助ロケットブースターが最大の4本取り付けられたH3のロケットの中では最大の打上げ能力を誇るコンフィグレーションです。将来は大型の静止衛星や火星衛星探査計画「MMX」などの惑星探査機、数多くの衛星をまとめて打上げるライドシェアなどにも対応する予定です。

H3ロケットの能力を柔軟にするよう、今後のHTV-Xの運用を安全に行なうための自律飛行安全システム、惑星探査機の飛行経路を最適化するためのNASAのTDRS衛星との通信といった、新しい飛行システムの実証も行なわれました。

H3ロケット最大の能力をまず活かすのは、宇宙ステーション補給機「HTV(こうのとり)」の後継機で16トンもの質量を持つ、HTV-X 1号機でした。

JAXAのHTV-Xプロジェクトマネージャー(PM)である伊藤徳政氏は、10月19日の打上げ前ブリーフィングの席でHTV-X1のミッションについてこう展望を述べました。

「HTV-Xは、2009年から2020年まで国際宇宙ステーション(ISS)に物資を輸送したHTV(「こうのとり」)の後継機です。打上げ時16トンの機体に、HTVの約4トンよりも多い、約6トン(およそ1.5倍)の物資を搭載でき、輸送能力の強化とユーザーサービスの向上を実現します。外見上、目立った特徴はHTVが機体に太陽電池パネルをマウントしていたのに対し、HTV-Xは翼のように広がる展開型の太陽電池パドルを搭載しています。展開時の長さは約18.2mになり、電力供給能力は約1.5倍に増強されました。この電力増強によって、冷凍・冷蔵などの電源を必要とする物資を搭載できるようになりました。打上げ直前の24時間前まで物資を搭載する「レイトアクセス」サービスにも対応しています」

地上の宅配便で冷蔵・冷凍品が運べるようになったことでサービスの幅が広がったように、HTV-Xも冷蔵・冷凍に対応したことで、低温管理を必要とするデリケートな実験資材や、生物などのサンプルを運べるようになりました。

場合によってはギリギリまで人の手でケアしなければならない物資もあります。1号機には搭載されていませんが、今後そうした物資を搭載する場合に天候の事情で打上げが延期になったときは、JAXAの伊藤徳政プロジェクトマネージャによれば「打上げ前にある程度時間があって延期が決まった場合は、はじめから搭載する準備は行なわないことになります。打上げ直前の搭載した後に延期が決まったという場合は、一度降ろして積み直すというようなこともあると考えております。延期の決定の時期、サンプルによってケースバイケースで、さまざまなケースでユーザーに対して対応できるサービスを行なうこととしています」と、搭載品の積み下ろしが発生する場合もあるとのことです。

HTV-X 1号機には、ISS向けの物資と、機体上で行なう実証実験向けの機材が搭載されています。このうちISS向けには、ISS日本実験棟「きぼう」の船外実験プラットフォームに取り付けられる中型曝露実験アダプター(i-SEEP)、与圧カーゴ(与圧部に搭載される物資)には、きぼうの運用関係のシステム品、将来の有人活動に必要なCO2除去システム(DRCS)の軌道上実証、ユーザー提供の各種実験機器や超小型衛星放出ミッションの衛星、軌道上の宇宙飛行士が心待ちにしている生鮮食品、NASAからの物資など、与圧カーゴ約4トン、曝露カーゴ約2トンが搭載されています。

ISSの食事は、調理済みの宇宙食が中心ですが、HTV-Xをはじめ輸送機が到着したときは生鮮食品を届けることができ、宇宙飛行士の食事を豊かにする貴重な機会となっています。過去にはフルーツや野菜などが届けられたことがありますが、今回はどんなものが届けられるのか、実は明らかにされていません。

伊藤PMは、「今回は何かというのは私もわからないです。油井亀美也さんが食べたときに教えてもらおうと思ってます」といい、生鮮食品の内容を明らかにするのは、ISSでHTV-X 1号機の把持、キャプチャを担当する油井亀美也宇宙飛行士であることがわかりました。

曝露カーゴの2トンには、ISS補給ミッションを終えて離脱した後に行なわれる実証実験機器、超小型衛星の放出機構(H-SSOD)から放出される日本大学の超小型衛星「てんこう2」、展開型軽量平面アンテナ軌道上実証「DELIGHT」と次世代宇宙用太陽電池軌道上実証「SDX」、レーザーリフレクターによる軌道上姿勢推定実験向けの「Mt.Fuji」などがあります。特に軌道上実験への対応はHTV-Xならではの機能で、ISS補給ミッションあとも長く活躍するHTV-Xを伊藤PMは「二刀流の輸送機」と呼んでいます。

今後、HTV-Xは初号機であるため最短ルートでのISS到達は目指さず、4日ほどかけてISSまで飛行し、10月30日の午前0時50分ごろに把持、キャプチャされる予定です。ISSへの係留は最大6カ月ですが期間は調整中で、離脱後の実証ミッション運用は約3カ月を予定しています。