歴史を忘れた人類は、「刷り込み」に回帰する。

いま通じるかわからないけど、1979年生のぼくらの世代の人は、国語の教科書で「刷り込み」の話を読んだと思う。たぶん出典は、コンラート・ローレンツの『ソロモンの指輪』な気がする。

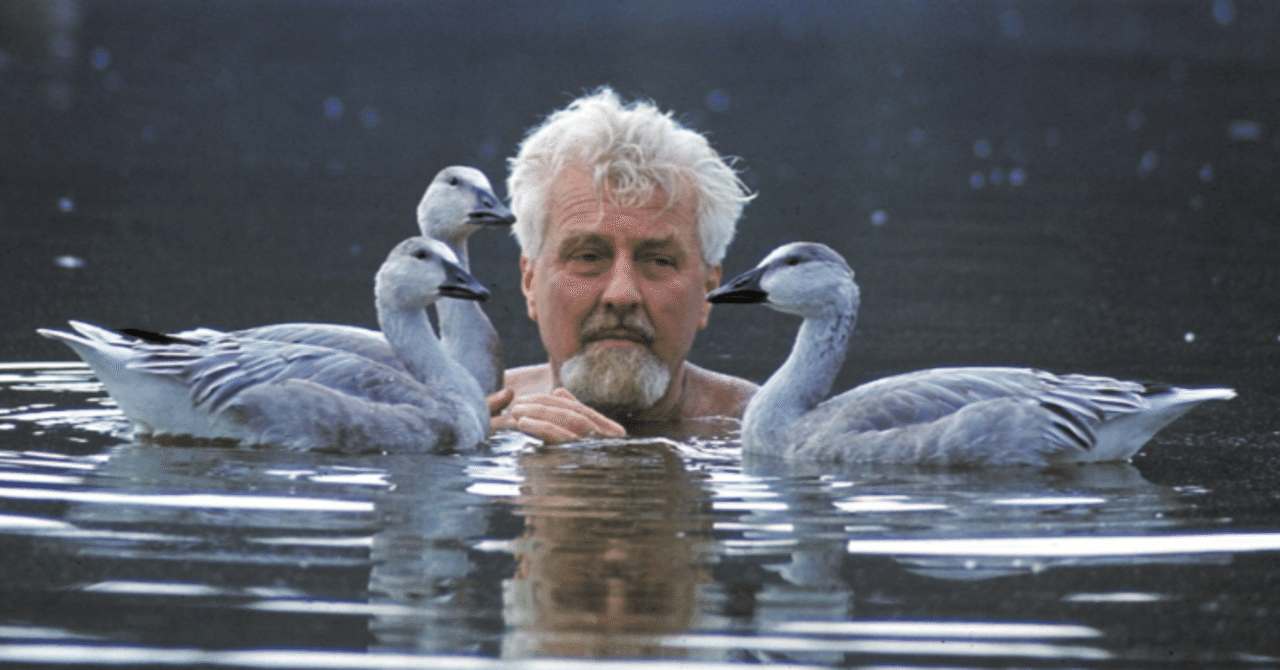

刷り込み(imprinting)とは、ひな鳥が孵化して「最初に目にした動く存在」を、親だと思い込む現象である。ローレンツはこの発見から動物行動学を打ち立て、1973年にノーベル賞を受けた。

2020年代に見えてきたのは、どうやら人間もまた、ひな鳥レベルの知性に回帰しつつあるという事態だ。本noteではおなじみの、センモンカとキャンセルカルチャーを連想すればわかる。

コロナでもウクライナでもいいが、自分が「よく知らない」分野で変事が起きる。だとすると、その分野には「どんな学者がいて、誰が信頼できるのか?」も、やっぱり知らないはずだ。

だけど視聴者は、TVで最初に見かけた「専門家」をなぜか信頼し、ひな鳥のように後をついていく。その人を信じる根拠はTVに出てることだけなのに、「日本のメディアは終わってる! センモンカのこの先生だけが救い!」とか言い始める。マジでイミフである。

キャンセルカルチャーも要は、炎上した瞬間の第一印象だけを永遠に固定して、コイツは世の中から消せ! と噴き上がることで起きる現象だ。東浩紀さん風にいうと、人間の条件だったはずの『訂正する力』の衰えた人が増えて、むしろ鳥類に近づきつつあるわけだ。

どうしたらいいんだろう。本来なら、そこでこそ人文学の出番なはずだけど、最近ぜんぜんダメだからなぁ(苦笑)。

たとえば有名な思想家については、それこそ教科書で習ったりして、誰もが「第一印象」を持っている。しかし、実際に読んでみると、その印象にあてはまらない新たな側面が見えてくる。そちらを論文にすることで、研究が進展していく……というのが、正しい人文学のあり方だった。

むかし教えたから知っているけど、大学の人文系で「できの悪い学生」とは、逆に第一印象のとおりの資料ばかり集めてしまう人を指す。ところが、そんなのが大学で教え出し「ずっと炎上時の印象のままにしましょう!」とキャンセルを煽るせいで、誰も文系の教授を信じなくなった。

5月に出した『江藤淳と加藤典洋』で行っているのも、ふたりの著名な批評家について、これまで知られてこなかったイメージを描き出す作業だ。それには成功したと自負するけど、しかし、そうした「シン・江藤、シン・加藤」が持つ価値を評価してもらうのは、道半ばである。

たとえば加藤典洋さんと聞くと、敗戦の体験を忘れるなとして、「歴史の重視」を説く姿がすぐ浮かぶ。キャリアの最初と最後は、実際にそうだし、ぼくにせよそちらの側面を引くことはある。

だけど真ん中の2000年代半ばに、加藤さんは「戦後から遠く離れて、たとえみんなが歴史を忘れても、それでいいよ」と語ったことがあった。歴史は大事ダーな学者は他にもいっぱいいるので、むしろこっちが彼だけの個性だと思うのだけど、これを広めるのが難しい。

メインの論考が、戦後50周年だった1995年に出た加藤典洋の『敗戦後論』は、2005年に初めて文庫になり、15年に現行のちくま学芸文庫版が出た。後者の解説は、伊東祐吏さんという加藤さんと親交のあった方が書いているのだが、

この二十年のあいだに、加藤典洋にもいくらかの変化があったように私は思う。ひとことで言えば、加藤の「文学」は錆びたのではないだろうか。

加藤の「文学」は、ウソやゴマカシを拒むとともに、自己中心性を大きな特徴としていた。だが、憲法の選び直しを主張していた加藤は、安倍政権〔第一次〕の改憲が見えてくると、憲法九条を守ることを第一に考えるようになる。これは、”新敗戦後論”と銘打たれた文章(「戦後から遠く離れて」)での主張だが、自らの思想信条よりも、手続き自体を重んじ、そこでのウソやゴマカシを指摘していた頃とくらべると、明らかな後退だろう。

伊東祐吏「一九九五年という時代と「敗戦後論」」 380頁(強調は引用者)

と、ぼくの好きな部分は単に、否定されてしまっている。これは上野千鶴子さんも同じで、先日の対談でも、

與那覇 戦後なんて知らない、実感ないよという世代が「ふつう」になるのなら、彼らに寄り添って、同じ地点から考えると。 『敗戦後論』では「戦後史上のねじれを自覚せよ」と強調した加藤さんが、十年の時を経て07年にそう書いたのは、いま多数派を占める「歴史なき他者」を予感した助走でもあったと感じます。

(中 略) 上野 「どこから始めてもいいんだ」とか「自分から始めてもいいんだ」とか書いてましたね。若い人におもねっていると感じました。