関東や東海、今年の梅雨明けは6月だった…日照時間などから前倒し最速に「来年以降も極端な暑さ」

記録ずくめの異常な夏となった。気象庁は1日、6~8月の平均気温が過去最高を更新したと発表。梅雨明けも記録的に早かった。梅雨後の少雨が長引き、東北や近畿などのダムでは渇水が深刻化。東京都内では熱中症疑いの救急搬送も過去最多を上回るペースで増え、「災害級」の被害をもたらした。(井上勇人、糸井裕哉)

「地球温暖化の影響が、長期的に見て大きくなっている」。同庁の及川義教・異常気象情報センター所長は1日、過去30年の平均気温を2・36度も上回った今夏の猛暑の要因をそう説明した。猛暑日や真夏日の地点数も過去最多を更新。来年以降も「極端に暑い夏が増えるだろう」との見方を示した。

梅雨明けも記録的な早さとなった。同庁は1日、梅雨入り・明けの確定値を発表。東海、関東甲信、北陸の梅雨明けの速報値は7月上~中旬だったが、梅雨前線の消滅の様子や日照時間を確認した結果、6月中だったことが判明した。沖縄、奄美、九州北部、四国、中国、近畿、関東甲信、北陸では統計が残る1951年以降で最も早かった。

早い梅雨明けの影響で、全国的に少雨に見舞われた。同庁によると、今夏の降水量は北日本と東日本の太平洋側で平年より「かなり少ない」、西日本の太平洋側でも「少ない」となった。

少雨により渇水も深刻な状況が続いている。

国土交通省によると、8月31日現在、鳴子ダム(宮城)では7月29日から貯水率0%が続いているほか、胆沢ダム(岩手)で4%、正善寺ダム(新潟)で18%、桝谷ダム(福井)で21%などと低下。愛知、兵庫、島根3県にある7か所のダムでは、5~60%の取水制限が行われている。

鳴子ダムでは、下流の農業用水を確保するため、通常は使わない「最低水位」より下にある水を緊急的に放流。稲の生育に大きな問題は生じていないという。

正善寺ダムがある新潟県上越市は7月15日、市の人口の半数超に当たる約10万8000人に「40%の節水」を要請。融雪用の地下水を飲み水に転用するなどし、約1か月後に20%に緩和したが、担当者は「要請をやめる時期は見通せず、まとまった降雨に期待するしかない」と話した。

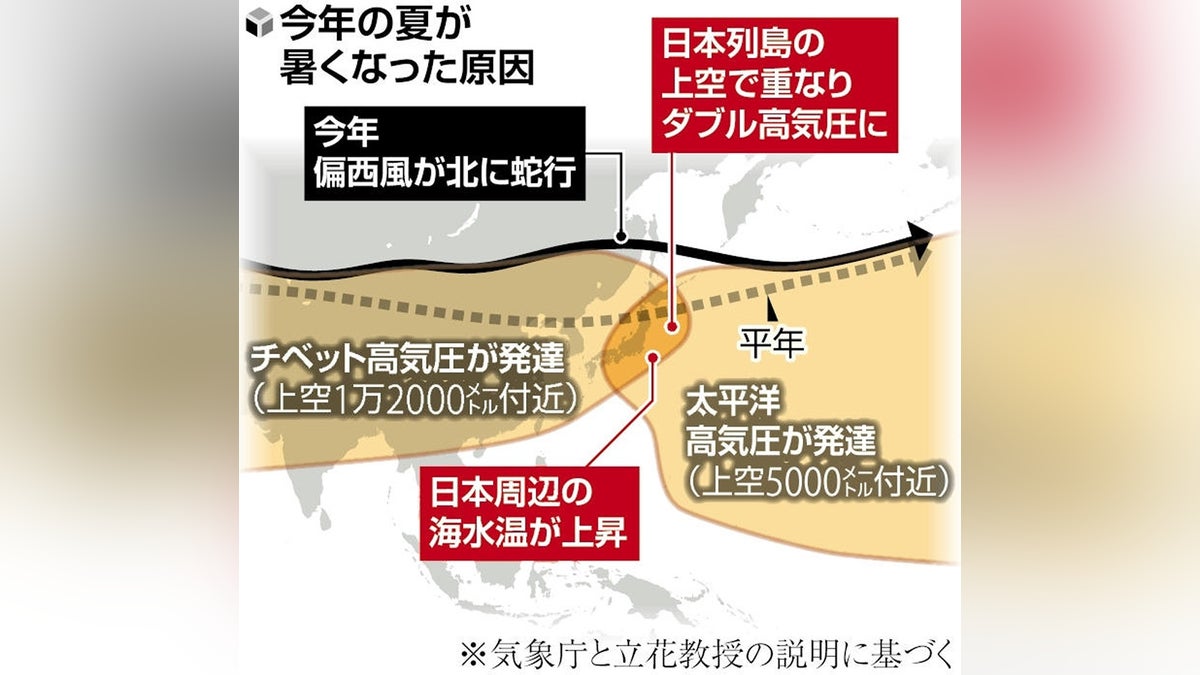

チベット高気圧×太平洋高気圧

今夏の記録的な暑さの原因について、気象庁や識者は、発達した二つの高気圧が重なり、日本列島上空に長く居座ったことが影響したと分析している。これにより、平年は北海道や東北の上空を流れる偏西風が北に蛇行し、高気圧がより勢力を強めやすくなった。

近年は気候変動の影響で世界の気温が高くなっている。さらに今年は、フィリピン東方など熱帯地域の海水温が上昇。その影響で大陸側のチベット高気圧(上空1万2000メートル付近)と、海側の太平洋高気圧(同5000メートル付近)が発達して日本上空で重なるように張り出した。この「ダブル高気圧」が長い晴天をもたらし、猛暑日を増やした。

一方、三重大の立花義裕教授(気象学)は「6月は梅雨なのに日照時間が長かったことも影響した」と話す。日本周辺の海水が平年より温められた結果、7、8月は海から陸へ吹く風が温かくなり、猛暑になりやすい環境になったという。

チベット高気圧の発達は中国内陸部の高温も影響しているといい、立花教授は「今年は特に地球温暖化の影響が強く出ている。この状況が大きく変わることはなく、今後も異常に暑い夏は続くだろう」と予測する。

都内の熱中症搬送が最多更新

東京都内で6~8月に熱中症の疑いで救急搬送された人は8341人(速報値)に上り、夏場(6~9月)の搬送者数としては統計の残る2010年以降で最多を更新したことが東京消防庁のまとめでわかった。

同庁によると、気温が高かった6月は昨年の約3倍、東京都心で猛暑日を10日連続で記録した8月は例年より大幅に多く、これまで最多だった昨年の7996人を8月末の時点で上回った。

搬送者の年代は65歳以上の高齢者を中心に幅広く、命に危険はないが入院を要する「中等症」以上の人が4割を占めた。同庁は「体をうまく動かせないなど急を要する場合は、ためらわずに119番してほしい」と呼びかけている。