睡眠不足の人が“休日に寝溜め”をするとかえって死亡リスクが高まる 睡眠の質を上げる時間術と企業に求められる対応策

・企業は勤務間インターバル制度の導入や睡眠教育により、従業員の睡眠時間確保や睡眠の質の向上に取り組むべきです。

小林孝徳氏:ニューロスペースの小林と申します。みなさま、本日はお忙しいところご参加いただきまして、ありがとうございます。では、まず最初に私自身の自己紹介になります。今でこそ、こういったかたちで睡眠のプロとして活動をしておりますが、もともと私自身も酷い睡眠障害で苦しんでおりました。どういうことかと言いますと、例えば空いている会議室で寝たりとか、あとはトイレの個室でなんとしても睡眠時間を確保しようとしたりと必死だったんですね。そういった大きな社会課題を解決したいと決意をいたしまして、2013年にこのニューロスペースという会社を設立をしたという背景になります。ニューロスペースの紹介といたしましては、従業員さまの睡眠リテラシーを向上させる、かつセルフケアを促すような睡眠セミナーや研修会を実施しています。

あとは私が今、腕に着けておりますが、ウェアラブルデバイス「Fitbit」。これを活用して、その方が持っていらっしゃる睡眠課題を特定して7週間で改善に導いていくという、認知行動療法の要素をベースにした睡眠改善プログラム「Biz Sleep」。あとは、たった5分の主観アンケートだけで「自分の睡眠は大丈夫なのか?」という漠然とした不安を解消できる、睡眠チェック「My Sleep」。こういったものを通じて、こちら(スライド)の下にありますような産業現場で起きるさまざまな睡眠課題を予防し、ヘルスケアという領域で改善をサポートしている会社でございます。本日はこのような流れでお話をさせていただきたいと思っております。まずは本編でございます、「(健康づくりのための)睡眠ガイド2023」完全版の産業現場での活かし方ということで、成人版、交代制勤務版、高齢者版、女性版とお話をさせていただきます。次に、無理なく行動変容させる方法についてお話をさせていただいて、最後に質疑応答という順番でお話をしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

人それぞれ違う「適正な睡眠時間」を見極める3つのポイント

では、最初はガイドの説明になります。ご存じの方も多いかと思いますけれども、2024年の2月に厚労省から「健康づくりのための睡眠ガイド2023」というものが公表されました。こちらのガイドでは2つのことを軸にしております。「睡眠で休養が取れている方の割合の増加」と「睡眠時間が十分に確保できている方の増加」です。この2つを軸にして、成人版、子ども版、高齢者版、女性版、交代制勤務版といったところで、ライフステージにおける推奨事項が示されているのが現状になります。

みなさまに関係があるところとしましては、成人版はもちろんですが、交代制勤務版や女性版、あとは高齢者版になると思いますので、本日はこの4つについて解説をさせていただきたいと思っております。では、まずは成人版からいきたいと思います。推奨事項が3つありますが、要約するとこちらの3つになります。「適正な睡眠時間を確保しましょう」ということと、あとは「睡眠の質に関係する生活習慣をコントロールしましょう」。3つ目としては「上記2つをやっても睡眠に満足できない場合には、病気の可能性があるので医療に行きましょう」ということが示されております。では、それぞれ解説をさせていただきたいと思います。1つ目の適正な睡眠時間の確保についてですが、ポイントが3つございます。こちらのガイドにもございますように、睡眠時間というのは個人差が大きいです。推奨事項では6時間と示されておりますが、6時間はあくまで最低ラインの目安でございますので、国が6時間睡眠を推奨しているという意味ではないことにご注意いただければと思います。3つ目といたしましては、(最適な睡眠時間は)人それぞれ個人差がありますが、それをどうやって見極めればいいかということです。そして、各個人で異なっている適正な睡眠時間を見極めるポイントはこの3つになります。1つ目が、医学用語では「機能障害」と呼ばれますが、日中の仕事とか生活に支障を感じないということが最も重要な指標とされております。2つ目は「社会的時差ボケ」と言いますが、平日と休日の睡眠時間に2時間以上の差がないということ。3つ目は「睡眠休養感」と呼ばれますが、起床時にすっきり感があるか。この3つを満たせていれば、おおよそ自分にとっての最適な睡眠が取れていると判断することが可能となります。

休日の寝溜めが健康リスクに?平日の睡眠時間との関係性

次が、社会的時差ボケの健康リスクです。こちらにいろいろ書いてはありますが、1つ目が休日の寝溜め(社会的時差ボケ)は多くの疾病の発症リスクになっているということですね。(スライドの)青で囲んであるところが睡眠に関する疾病になりますが、不眠症、睡眠覚醒リズム障害、睡眠不足障害、睡眠時無呼吸症候群とかがあります。

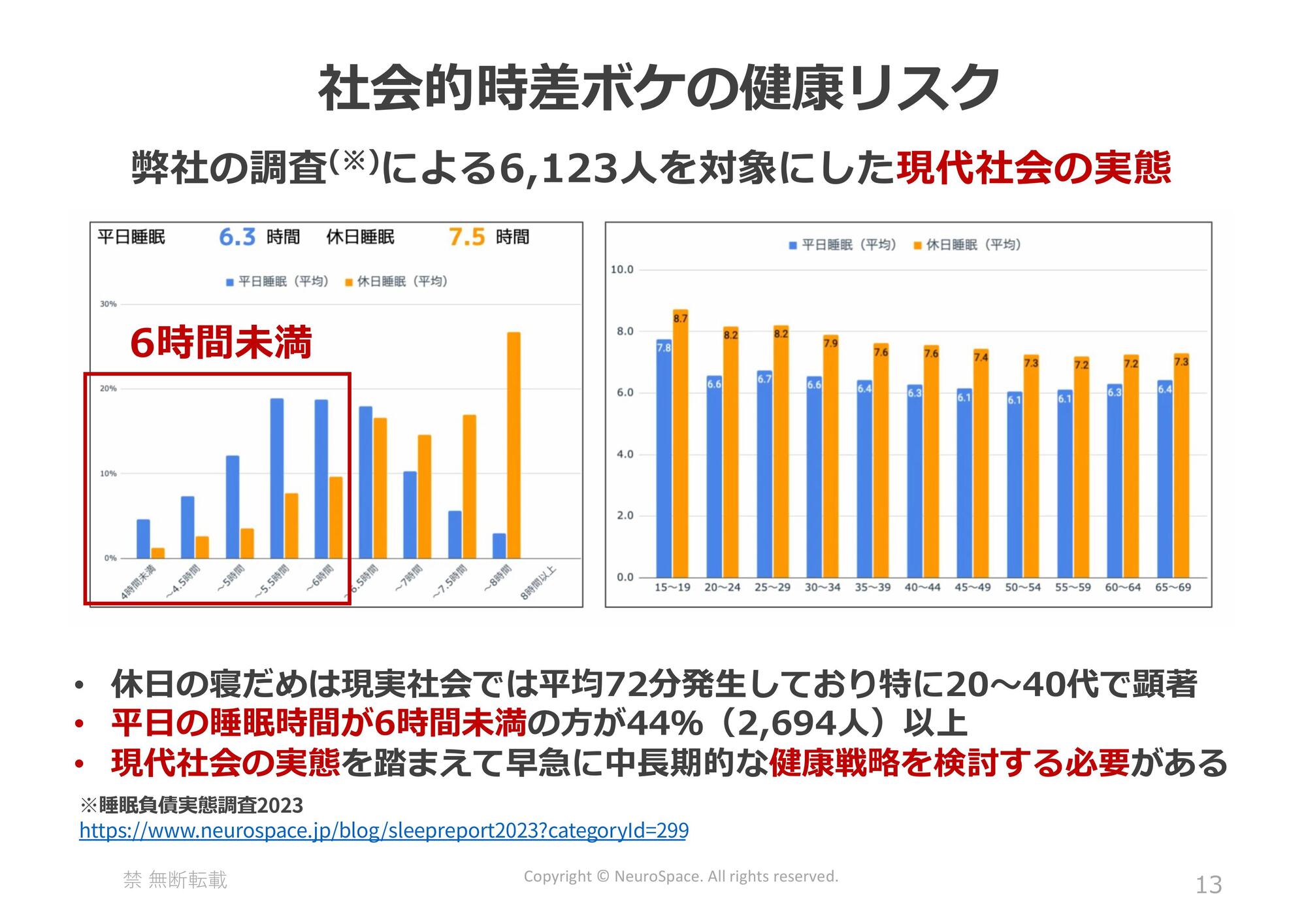

こちらのような疾病に関しては、(スライドの)周りにあるような肥満、高血圧、糖尿病、合併症といった生活習慣病のリスクを根本的に上げたり、同時に精神疾患とかうつ病の罹患者の9割は不眠症状を併発していることが知られております。2つ目がけっこう衝撃的な研究結果の公表だと思うんですが、なんと平日の睡眠時間が6時間未満の方が寝溜めをすると、死亡リスクが有意に高まるという研究結果がございます。同時に3つ目としましては、たとえ平日の睡眠時間を6時間以上確保していたとしても、休日に2時間以上の寝溜めをすると死亡リスクは減らないということが示されております。つまり一言で言うと、休日の寝溜めは良くないということですね。こちらは弊社が2023年に調査をした現代社会の睡眠の実態調査になりますが、なんと先ほどの死亡リスクと有意な相関性がございます。平日の睡眠時間が6時間未満の方が44パーセントもいらっしゃるというのが、今の社会の現状になります。なので、厚労省とかにもお願いなんですけれども、このような現代社会の実態を踏まえて、日本政府としては早急に中長期的な健康戦略を検討する必要があると考えております。睡眠の質にも関係する「勤務間インターバル」とは

平日の睡眠時間を確保するための施策といたしまして、「勤務間インターバル制度」というものがこちらのガイドでも推奨されております。勤務間インターバル制度の時間の長さと、睡眠の関係についても論文が出ています。一言で言いますと、勤務間インターバルの時間が長いほど睡眠時間が増えること、同時に睡眠の質も上がるということが論文でも示されております。

実際に弊社のクライアント企業の九州の医療機器メーカーさまなんですが、今は勤務間インターバル制度が9時間になっているんです。ただ、現状としては9時間ですと労災が発生したり、製造損失が発生している。それからメンタル不調者が2022年と比べて数倍に増加して、現在数名が休業中だということです。「こういったところを改善したい。勤務間インターバル制度の時間を11時間に延伸したい」ということで、経営陣の方に睡眠の重要性をインプットして理解してもらうために、弊社でセミナーを実施したんです。結果的には、無事に勤務間インターバル制度の11時間のトライアルがスタートしました。睡眠は「余りの時間」ではなく「固定費」と考える

こちらも弊社のお客さまの事例ですが、平日の睡眠時間を延ばすために、現在の1日の時間の使い方を整理して棚卸しをしてもらうんですね。それを事前ワークとしてセミナーの前にやってきていただいて、当日に新しい概念をインプットさせていただきます。それはどんなことかといいますと、「多くの方々にとって睡眠というのは『余りの時間』ですよね。24時間から仕事とプライベートを引いた余りの時間が、みなさんにとっての睡眠時間です。しかし、睡眠時間を固定費として考えるとどうなりますかね?」みたいなことです。

「24時間から睡眠時間を固定費として差っ引いて、その余りの時間として仕事とプライベートに充てると、みなさまの時間の使い方はどうなりますか?」ということを、みなさまに考えていただいております。こちらはワークの1つの事例ですが、主婦の方のものです。この方は23時にはしっかりと寝て、6時に起きるということを実践されるとのことでした。7時間睡眠を確保することを前提として、あとは(健康的な)生活習慣の実施です。朝起きたら外に出て、日光を浴びてしっかりとリズムを整えるとか、仮眠を取って午後の仕事の生産性をアップさせる。夜は調光した部屋でテレビを見たりストレッチをしてメラトニンの分泌を阻害しないとか、そういったことを実践いただいております。