辻田真佐憲氏(あの戦争は何だったのか著者)インタビュー、聞き手は読売新聞記者 : 読売新聞

終戦から80年を迎え、戦争を知る人はすっかり少なくなった。近現代史研究者の辻田真佐憲さんは、節目の年の終戦の日を前に、『「あの戦争」は何だったのか』(講談社現代新書)を出版した。この中で辻田さんは、「歴史を振り返る意義は、過去を美化することでも、糾弾することでもない。重要なのは、なぜ当時の日本がそのような選択をしたのかを深く理解し、わがこととして捉え直し、現在につなげることにある。そのためにも、われわれはあの戦争を解釈しつづけ、適切な物語を模索しつづけなければならない」と説く。戦争を解釈する、とはどういうことなのか。なぜ今、「適切な物語」が必要なのか。辻田さんに聞いた。(聞き手・構成 編集委員 丸山淳一)

受け身の「朝ドラ歴史観」

『「あの戦争」は何だったのか』――戦後80年がたち、戦争を知る人が減っています。戦争体験の風化を懸念する声も多いですね。

戦争体験が共有されなくなっても、戦争を知らない世代はエンタメやフィクションといった物語を通じて、歴史に関心を持つことはできます。定型化しているという批判もありますが、8月のこの時期になると、新聞やテレビも戦争を取り上げます。

ただ、戦争を知らない世代に共感してもらうため、戦争の物語は、どうしても受け身、被害者の視点に偏りがちです。登場人物が戦争で愛する人を失い、悲惨な目にあい、人生を変えられてしまう「朝ドラ歴史観」がその典型です。

確かに日本国民は無差別爆撃を受け、原爆を投下された被害者ですが、被害者目線で描かれたドラマは、まるで突然の暴風雨のように爆弾が降ってくるような描かれ方にしばしばなっています。被害者になる前、日本はアジアに侵攻し、ひどいことをしてきた加害者でした。なぜ爆弾が降り注がれることになったのかも知らないと、あの戦争を深く理解したとはいえません。

映画やテレビを見て戦争に関心を抱き、あの戦争は何だったのか、なぜ日本は戦争をしてしまったのか、大きな流れを知ろうとしても、今は細かい部分をテーマにした本が多く、よくわからない。多くの人は、専門書を読んでいちいち史実を確認している暇などありませんし、専門的な事実の羅列は無味乾燥でつまらない。せっかく抱いた歴史への関心も失ってしまいかねません。「正しいとされる歴史は、主観を捨てた客観的な事実の積み重ねで読み解くものだ」という風潮が強すぎるためです。

被害者と加害者の史観がばらばらに存在

辻田真佐憲さん(東京都江東区で)――本の中で辻田さんは、「客観性の暴走が歴史を 扼殺(やくさつ) してしまう」と危惧していますね。

文芸批評家の小林秀雄(1902~83)は、子供に死なれた母親を引き合いに出して、歴史は単なる「因果の鎖」ではなく、「愛惜の念」によってはじめて意味を持つ、と論じています。歴史に関心を抱くのは、そこに感情を持つ主体が存在し、その主体が関心を抱く動機があるからです。

実証主義を掲げる歴史学者の中にも、客観的な事実ではない歴史シミュレーションゲームや歴史小説が面白かった、という動機があって学者になった人はいます。そもそも実証主義を掲げている場合でも、相手の主張を否定し、自分の主張を正しく見せたいという動機が潜んでいたりします。そもそも歴史とは現在からの解釈だということを押さえておかなければなりません。

もちろん、史料による研究を否定するつもりはありません。しかし、大きな物語を解体するという風潮が行き過ぎた結果、既存の古臭い被害者史観と加害者史観が国民の中にばらばらに存在し、あの戦争は何だったのか、という歴史解釈の真ん中が洗練されず、ぽっかり空いたままになっています。

被害者の視点は右翼的、加害者の視点は左翼的とされ、互いを「主観的で偏った歴史解釈だ」と批判しあって歩み寄ろうとしない。公的な歴史博物館に行っても、なぜ日本が戦争に突入したのかは、よくわかりません。踏み込んだ展示をすると、左右双方から「主観的に過ぎる」という反発が出るので、ぼんやりした説明しかできないのです。

戦争の歴史解釈が新たな分断を生んでしまっては意味がありません。今こそ分断された歴史認識をつなぎあわせ、積極的に未来を考える新しい物語が必要ではないか、というのが、この本で一番言いたかったことです。

「富士という山はない」という解釈はない

――実証主義に基づかない歴史解釈が、とんでもないものになる危険はないのですか。

西尾幹二歴史は解釈だといっても、何でも好きに解釈していいわけではありません。「新しい教科書をつくる会」の会長も務めた保守派の論客、西尾幹二(1935~2024)は、富士山に例えてそのことを説明しています。富士山という山は確かにあって、山があること自体を否定してはいけない。でも、雪がない夏の富士を描くのも、冠雪した冬の富士を描くのも、太平洋と一緒に描くのも、夕日の赤富士を描くのも構わない。それは画家の解釈だろう、と。

戦争の解釈にあてはめれば、「日本が加害者になったことはない」というのは「富士という山はない」というのと同じで、そんな歴史修正主義は許されない。でも、日本がやったことのなかには、悪いとはいえないこともあるという解釈は認めてもいいだろう、ということです。

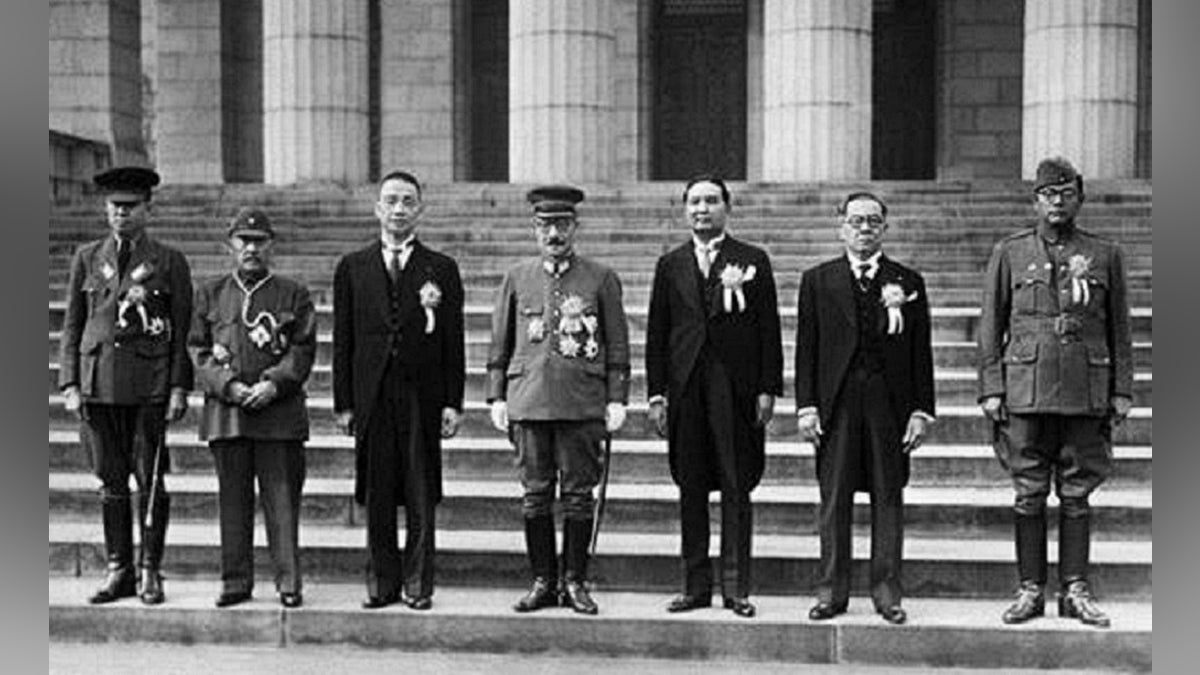

軍服姿の三笠宮崇仁親王昭和天皇(1901~89)の弟で、古代オリエント史の研究者だった 三笠宮(みかさのみや)崇仁(たかひと) 親王(1915~2016)は、かつて陸軍軍人として中国・南京の部隊に赴任し、そこで見た日本軍の残虐行為を文献に書き残しています。三笠宮の記録は歴史学でいう「一次史料※1」です。

もちろん、中国側の主張をうのみにせよというわけではありません。しかし、たとえば南京大虐殺については、被害者が30万人にのぼる、という中国政府の公式見解に異論を唱える学者が多いのですが、30万人という数字が違うから全くなかった、という解釈は認められないでしょう。あったことをなかったように言う「トンデモ」史観や陰謀論を排除した上で、100点満点か0点かではなく、65点の物語をつくろう、というのが私の提案です。

※1 歴史研究の対象となる出来事と同時期に書かれた記録。三笠宮の記録は同時期に同じ場所で当事者によって書かれており、一次史料の中でも信頼度が高いとみなされる。

「65点の物語」とは

――どのようにすれば65点の物語で折り合うことができるのでしょう。

石原莞爾満州事変を主導した関東軍の参謀、石原莞爾(1889~1949)は戦後に戦犯として尋問を受けた際に、「戦犯を処罰するなら、ぺルリ※2を呼んでこい」と言ったという話があります。本当にこんなことを話したのか、定かでないところもあるのですが、「日本は黒船で来航したぺルリに脅されて門戸を開放したが、付き合ってみると列国はみな侵略主義の恐ろしい国だった。自衛のために日本は米国を大先生として侵略主義を習い覚えた。日本はいわばぺルリの弟子である」と言ったとされているんですね。

日本は欧米列強のために戦争をせざるを得ない状況に追い込まれ、ペリー来航から一貫して被害者だったのだ、という受け身の史観です。しかし、日本は弱肉強食の世界の中で、第1次世界大戦後に国際連盟の常任理事国になり、五大国のひとつになっています。100年間ずっと被害者だったというのは、かなり偏った歴史解釈です。自分たちが言ったこと、やったことに責任を持つのが大国の国民の歴史認識のはずです。

大国と認められつつあった日本は、連盟の規約に人種差別撤廃を盛り込もうと動いています。英米の反対で規約には盛り込まれませんでしたが、その主張自体は正しかった。でも、その一方で、日本は植民地でひどい民族差別をしています。過去に間違った行動をしたことは率直に認めた上で、「世界に先駆けて人種差別撤廃を提案した日本だから、今こそ世界の先頭に立って外国人・他民族に対する差別には断固として反対する」という主張をすれば、右派と左派は折り合えるのではないか。それが65点の物語です。

※2 マシュー・ペリー(1794~1858)のこと。嘉永6年(1853年)に艦隊を率いて日本へ来航し、日本を開国させた。来航当時の文書には「ペルリ(漢字で伯理または彼理)」と表記されていた。

「あの戦争」をどう呼ぶか

――本では左右の歴史解釈が分かれる「あの戦争」の呼び名について、紙幅を割いていますね。

歴史解釈の違いは、「あの戦争」がいつ始まったか、という主張と深く関係しています。多くの人は昭和16年(1941年)12月8日の真珠湾攻撃から、昭和20年(1945年)8月15日の終戦までととらえて「太平洋戦争」と呼びますが、この呼び名は米国側の呼称です。

左派は中国大陸に侵攻した加害者の側面を重視して、日中間の武力衝突が始まった昭和6年(1931年)の満州事変を戦争の起点とし、「15年戦争」と呼んでいました。しかし、「15年の間にも日中間が平穏な時期があった」という実証主義の反論が出て、最近は「アジア・太平洋戦争※3」という呼び名が増えています。「あの戦争」「先の大戦」という言い方は、特定の解釈を避けるために使われます。

辻田さんは、分断された歴史認識をつなぎあわせる新しい物語が必要、と主張する当時の日本はこの戦争を「大東亜戦争」と呼び、政府は「今次の対米英戦は、支那事変も含め大東亜戦争と呼称す」と説明しています。「支那事変」は今では「日中戦争」と呼ばれ、昭和12年(1937年)7月に始まっています。

大東亜戦争という呼び名は右翼的というイメージがありますが、戦闘地域や日中戦争からの連続性を示せるため、最近では右派に限らずこの呼称を使う研究者もいます。ほかに適当な呼び名がないので、私も歴史的な用語として大東亜戦争を使うこともあります。

※3 この表記に対しては、アジアの戦争と太平洋の戦争は不可分なのに、別個の戦争のような印象を与えるとして、中黒を外した「アジア太平洋戦争」とすべきだという意見もある。

「大東亜外交」推進の真意

――日本は戦争をした理由に「大東亜新秩序の建設」を掲げました。

そもそも日本が米英に宣戦布告した詔書に記された戦争目的は「自存自衛」に限られていました。「大東亜新秩序の建設」は、大東亜戦争の名称と同時にあとづけ的に出てきたもので、その中身もあいまいなものでした。

戦争を指導した東条英機(1884~1948)は、戦時中に4回にわたって当時「大東亜」とされていた地域を巡る「大東亜外交」を推進し、昭和18年(1943年)には東京に各国の首脳を集めて大東亜会議を開いています。会議の共同宣言には、人種差別の撤廃が盛り込まれました。国際連盟の規約に人種差別撤廃を盛り込むことができなかったことを踏まえて盛り込んだといわれています。

しかし、大東亜会議は劣勢の戦局を挽回するため、アジア諸民族の協力を得るために開催されたわけです。人種差別撤廃うんぬんもその文脈を踏まえなければなりません。本を書くにあたって、東条が訪れた場所にすべて行って、そこにある歴史博物館で日本や東条がどう紹介されているかを確かめましたが、大東亜新秩序の建設を称賛した国はありませんでした。

ただ、国によって日本占領時代への評価には差があります。350年にわたってオランダの支配下にあったインドネシアは、日本よりオランダに対する見方が厳しいように感じました。これに対してシンガポールは、英国による植民地化が進められ、最初の支配者となったトーマス・ラッフルズ(1781~1826)を建国の父としてきわめて肯定的に扱い、日本占領時代は完全な暗黒時代とされています。

東条首相のタイ訪問を報じる読売報知紙面。両国は同盟国として連携強化を確認している(1943年7月6日朝刊)東南アジア唯一の独立国家だったタイは、日本との関係を大きく転換しています。タイは東南アジアに侵攻してきた日本と同盟し、米英と戦っています。東条は昭和18年(1943年)にタイを訪問し、「タイを訪れた史上初の外国の首脳」として歴史博物館にも名を残しています。

ところが日本が劣勢になると態度を変え、最後は宣戦布告文書の不備を理由に、遡って宣戦布告をキャンセルするという奇策をとっています。タイでは今も「わが国は敗戦国ではない」という国民の物語が定着しています。

日本はひどいことをしたという点は共通していますが、国によって日本統治時代の歴史解釈は微妙に異なっています。そして、それは時代によって変化し、歴史博物館の展示も見直されています。しかし、日本の公的な歴史博物館の展示はそもそも十分な展示になっていません。他国が国民の物語の再構築をしているのに、日本はここでも物語を作るのに失敗しているのです。

時代によって価値観が変われば、歴史解釈が変わるのは当然です。古い解釈が今の価値観にあわなくなったら、新しい価値観に基づいたよりよい物語に更新すればいい。人類は昔から歴史を再解釈して、いいところを継承する作業を続けてきたのです。