トラック1800台、作業員4200人‥ 史上最大の作戦 近畿大学病院・医学部が移転

今年11月、近畿大学医学部と併設されている大学病院が大阪府大阪狭山市から堺市南区に移転する。病床数919床の大病院が移転直前まで診察を続けながら、大量の医療機器や入院患者を移す。新施設は旧施設から約4・6キロ、車で15分ほどの距離だが、移転オペレーションの難しさは想像を絶する。事前想定では2トントラック約1800台、作業員延べ約4200人という巨大引っ越しの裏側をのぞいてみた。

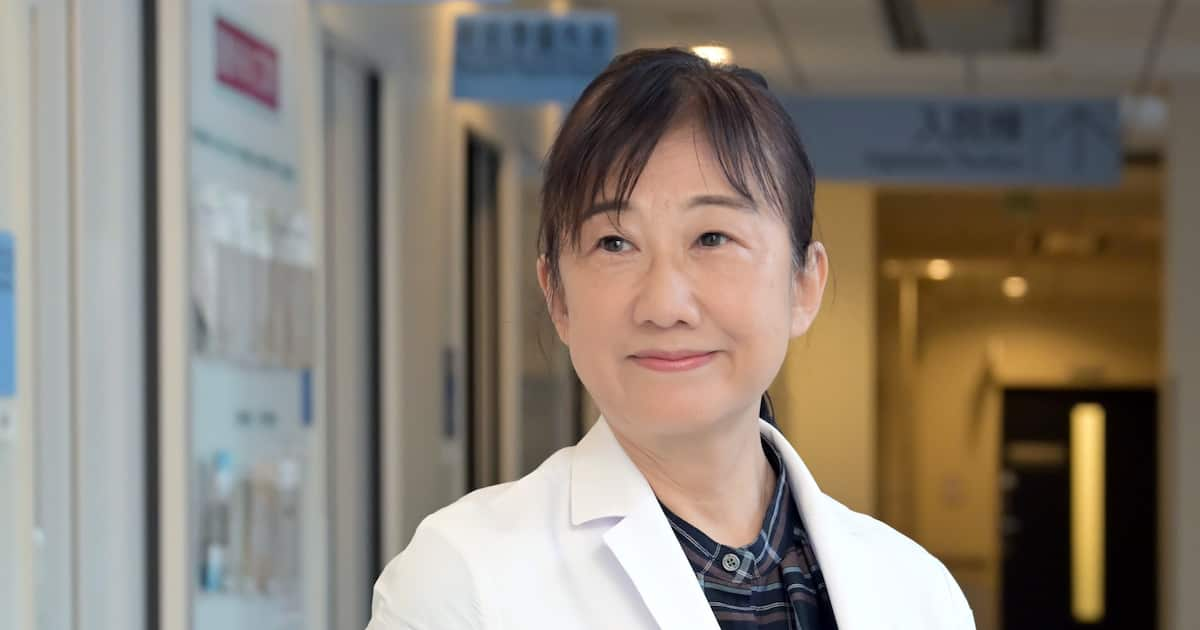

近大病院は大和川以南では府内唯一の大学病院で、令和6年度の手術件数1万1162件、救急搬送受け入れ8295件、外来患者数は1日平均2182人と大阪南部の地域医療を担ってきた。昭和50年の開院から半世紀となり、建物の老朽化などのため堺市南区の南海泉北線「泉ケ丘駅」前に移転する。

新施設「おおさかメディカルキャンパス」の敷地面積は甲子園球場3つ分に相当する約11万6千平方メートル、延べ床面積は約14万4千平方メートル。医学部は学生数約700人、来春開設予定の看護学部では約440人となっている。

10カ月前から準備

病院と医学部の同時移転に向けて、約10カ月前の今年1月から引っ越し準備を進める委員会を本格的にスタートさせた。予定では9月末から10月上旬に医学部、10月中旬から下旬に病院、10月末に病院の機器類を搬送、入院患者は11月1日に移送する。移転調整室の烏野肇之課長代理は「大きな組織なので全体の認識、考え方の統一に苦慮している」と話す。

事務方と、日々診察に追われる医療現場とでは引っ越しに対する意識が違う面もあり、すり合わせが難しいという。いつ何を梱包(こんぽう)し、搬出するのかなど具体的な工程に関して、8月のお盆明けの時点で医学部が6割程度、病院はまだ手付かずだったという。

ミリ単位で確認

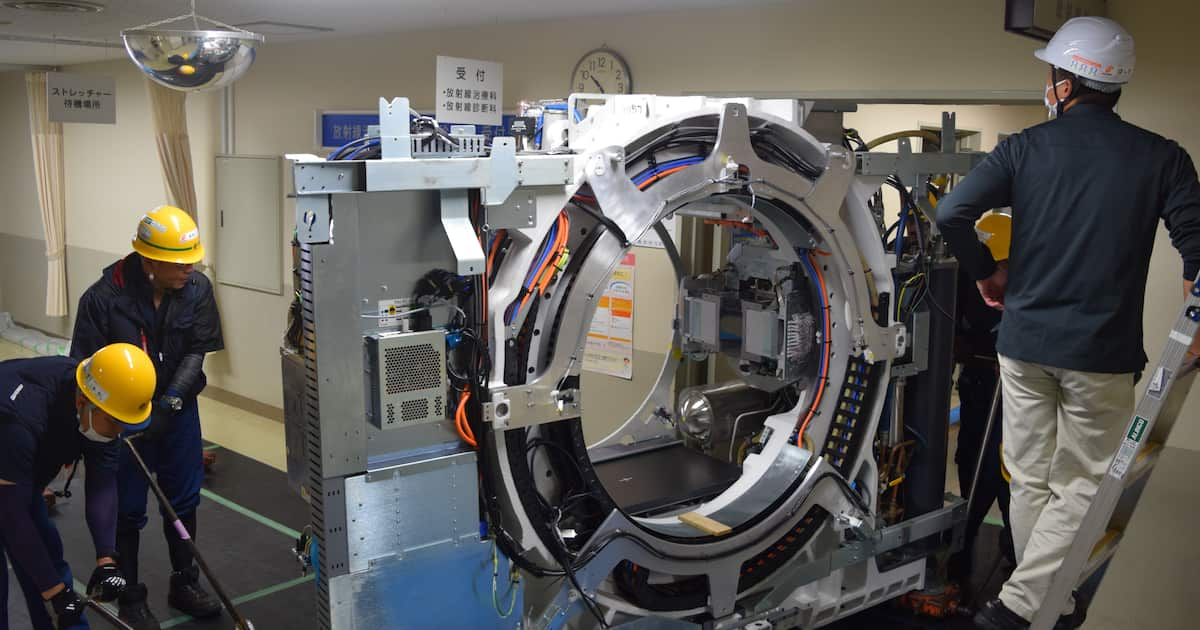

運送は日本通運が担当するが、特殊な医療機器の解体・移送・組み立ては各メーカーが行うため、日本通運と各医療機器メーカーとの調整も必要となる。

クレーンで釣り上げてトラックに載せられる放射線治療装置=大阪狭山市の近大病院9月上旬に行われた放射線治療装置「ハルシオン」の搬送では、メーカーの担当者も立ち会うなか、巨大な装置を運び出すのに数人がかりで1時間以上を要した。50年前の建物の通路は狭く、ミリ単位で幅や高さを確認しながらのギリギリの作業。こうした大きな医療機器は、手術ロボットやがん検査などに使われるPET(陽電子放出断層撮影)などいくつもあるという。億単位の高額な機器だけに壁にぶつけて壊した、なんてことは許されない。

患者移送190人

最大のミッションとなるのが患者の移送だ。919床の大病院だけに入院患者も多く、移送も簡単ではない。予定では10月に入院患者数を制限し、手術・入院などの日程を事前に決める「予定入院」は移転時にはほぼゼロにするという。

一方で、救急対応は続けるため、入院患者の移送は190人を想定している。ちなみに令和6年度に同病院で受け入れた救急搬送は1日平均22・7件もある。

患者の移送は11月1日に行う予定。重症患者21人は7台のドクターカーで3往復し、そのほかストレッチャーや車いすが必要な人など患者に応じて民間救急車や介護タクシーで対応する予定。人命にかかわることだけに最も気を使う部分だ。こうしたシミュレーションは移転が始まるギリギリまで続けられる。

最新機器で「スマートホスピタル」に

新施設「おおさかメディカルキャンパス」は総事業費約790億円。最新の機器を導入して高度急性期医療機能の充実やスマートホスピタル化を掲げている。

手術室は17室から20室に増加。血管造影装置やCT装置を組み合わせた「ハイブリッド手術室」、手術支援ロボット「ダヴィンチ」を設置した手術室など、多機能、高機能な手術室がそろう。

予約、診療業務のデジタル化も進む。外来診療ではスマートフォンで自宅からチェックインすると、診療開始や薬、会計の呼び出しがスマホで確認でき、院外でも待機できる。診療科などの受け付けは遠隔地から職員がアバターで対応、待ち時間の削減や多言語対応が可能になる。

また大学病院では初めて「AI(人工知能)映像解析警備システム」を導入。200台まで拡大予定の防犯カメラは不審者だけでなく、転倒や体調不良など患者や来訪者の異変も検知できる。AIが24時間稼働し、警備の人的負担や医療現場ならではのリスクを軽減する。

一方、移転後に空く大阪狭山市の病院施設は医療法人「せいわ会」(大阪市)が引き継ぎ、回復期リハビリテーション機能を担う予定。そのほかの跡地活用について、近大は大和ハウス工業を開発事業者候補として協議を進めている。(中野謙二)