ゴジラにも一矢報いた爆弾「MOP」が現実で投下される そもそもどういう兵器なの?

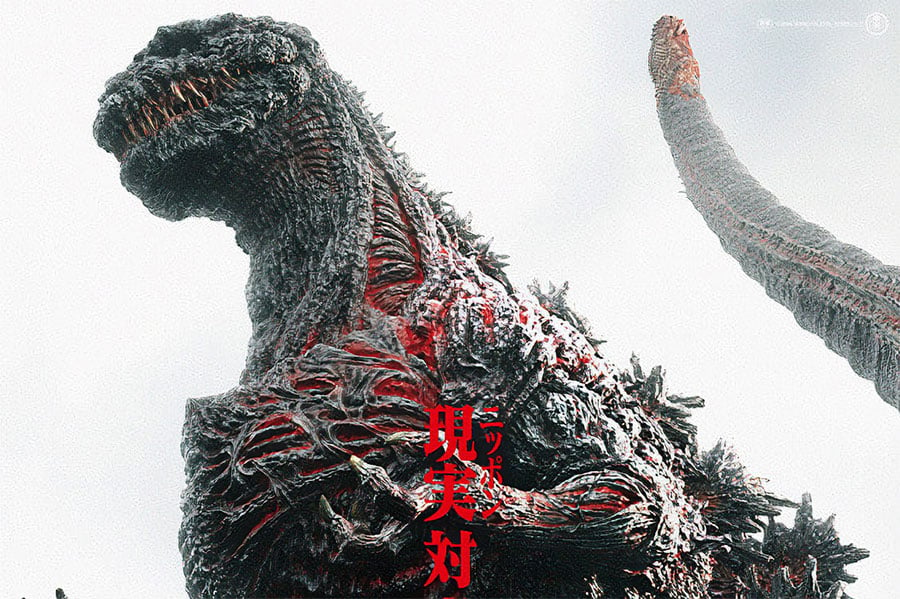

映画『シン・ゴジラ』の「ゴジラ」は、自衛隊の攻撃がほとんど通用しないなか、一矢報いたといえるのが、米軍の爆撃機が投下した爆弾だったといえるでしょう。「MOP II」と説明されていたその爆弾のモデルとなった兵器が、実戦で使用されました。

2025年6月21日、世界の戦略均衡を揺るがす軍事的出来事が静かに発生しました。アメリカ空軍は、核開発を続けるイランに対して、7機のB-2A「スピリット」戦略爆撃機を出動させ、イラン中部フォルドゥ山中に掘削された地下核施設に対し極めて高精度な空爆を実施したのです。この作戦の中核を担ったのが「MOP(Massive Ordnance Penetrator:大質量貫通爆弾)」、現代兵器体系においてもっとも異形といえる航空兵器でした。

MOPはその名の通り、厚い岩盤や鉄筋コンクリートで防御された敵の地下施設を、純粋な物理エネルギーによって破壊することを目的に開発されました。全長6m、重量13.6t(3万0000ポンド)に及ぶその弾体は、超硬質鋼で構成され、炸薬量ではなく、速度の2乗と質量の積すなわち「運動エネルギー」によって標的を打ち砕きます。

高高度から自由落下したMOPは、音速に迫る速度で目標に達し、その衝撃により地中数十mに及ぶ掩体や掘削構造を貫通、場合によっては地下60m以上の深部にまで到達し、内部に致命的な損害を与えるとされます。この巨大兵器を実戦で運用可能なのは、世界広しといえどもアメリカのB-2ステルス爆撃機のみであり、1機あたり最大2発のMOPを搭載することができます。

この破壊的な兵器は、軍事技術の領域を越え、実は日本の特撮映画、とりわけ『シン・ゴジラ』(2016年)や『シン・ウルトラマン』(2022年)に登場したことで、広く一般にも知られることとなりました。

両作品においては「MOP II」と表記されていますが、何が「II」たらしめているのか、明確な説明はなされていません。筆者(関 賢太郎:航空軍事評論家)の推測を述べるならば、実戦用のMOPが静止した地下構造物を対象とする兵器であるのに対し、劇中で用いられたMOP IIはいずれも動的な標的に対して用いられていることから、おそらくは、慣性誘導から精密な終末誘導への切り替え、あるいは動目標追尾機能の付加といった改良が施されていたのではないかと考えられます。

なかでも『シン・ゴジラ』における描写は、MOPの象徴性をもっとも鮮やかに浮かび上がらせた例といえるでしょう。

鎌倉に上陸した第四形態の「ゴジラ」は、首都圏へ進撃を開始します。これに対し自衛隊が一体となった「タバ作戦」が実行されるも、いずれの火力もゴジラの外皮に傷ひとつ付けることはできず、日本の防衛機構の無力さが印象付けられる展開となりました。そこで日本政府は、日米安全保障条約に基づきアメリカ空軍の支援を要請、すでに太平洋上空に展開していたB-2爆撃機が、首都上空に音もなく現れます。

そしてB-2が投下したのが、劇中で「MOP II」とされた貫通爆弾です。超高空から滑空するように落下した爆弾はゴジラに命中し、その皮膚を穿って大量の出血を引き起こしました。この一撃は、観客に初めて「ゴジラにも弱点があるのではないか」という希望を抱かせたのです。

しかし、続く場面でゴジラは強烈な熱線を放射、上空を飛行中のB-2はこれによって撃墜され、東京は炎に包まれます。希望は一瞬で絶望に変わり、「怪獣」という存在がいかに人知を超越した脅威であるかを、強烈に印象づける一幕となりました。

2025年に実施されたイランの地下核施設に対する爆撃において、この「切り札」はフィクションではなく、現実の戦略兵器として発動されました。標的となったのは、地中深くに掘削された堅牢な核関連施設です。岩盤に覆われ、複層構造によって守られたこれらの施設は、通常兵器では破壊不可能とされ、ゆえにこそ、MOPが選択されたと考えられます。地下構造物に対する空爆の評価は極めて困難であるため、現時点で攻撃の成否は確認されていません。

『シン・ゴジラ』におけるB-2とMOPの攻撃は、あくまでもフィクションのなかでの「人類の最後の矛」として描かれました。しかしその矛は、2025年、現実の世界において地下の核の脅威に向けて振るわれたのです。MOPの存在は、物語を越えて、現代の戦略環境における「一撃」として、今なお重く、深く、そして静かに、影を落としています。

(関賢太郎)