信号の時刻表をつくる 2025

以前、「信号の時刻表をつくる」という記事を書いた(2006年)。そのなかでは、東京の四谷の通り沿いの信号機について、

こんな感じで赤信号と青信号の周期を調べてグラフにした。

このときはがんばって目で見て調べたわけだが、

こんなふういまでは信号機も進化していて、横断歩道の青や赤の信号の状況や残り時間などを無線(Bluetooth)で周囲に知らせたり、青信号の延長をスマホから操作できたりするものもあるらしい。

「高度化PICS」というものだそうだ。このツイートで知った。

この平林さんは、むかし hirax.net というドメインで「できるかな?」という読み物サイトを運営していた方だ。物理とコンピュータを組み合わせてそれはそれは面白い記事を書かれていた。たぶん全部の記事を読んだと思う。残念ながらもうサイトは残っていない。

自分でもやってみる

この無線通信の中身はとくに仕様が公開されているわけではないようだが、平林さんはこのツイートのあとも研究を続け、データの意味を知ることにおおよそ成功した。

そしてその成果を「Software Design」 という雑誌に連載中の「万能IT技術研究所」というコラムで発表した。その中には平林さんが独自に解析したデータの仕様や、ノートパソコンで通信の中身を拾って解析するプログラムも書かれている。

お膳立ては揃っているので、自分でもやってみよう、そして2025年バージョンの信号の時刻表をつろう、と思った。

ハイテク信号機はどこにある?

そのためには、まずはこの「高度化PICS」に対応した信号機がどこにあるかを調べないといけない。

警察庁の「高度化PICS整備交差点」というページによると、現時点で全国596箇所の交差点にあり、ぼくが住んでいる東京都だと15箇所だけあるらしい。実はそんなに多くないのだ。

地図のピンが立っているところだ。東京だとすべてが高田馬場駅の周辺に集中している。

高度化PICSは、視覚障害者や高齢者の安全な横断を支援する目的のものだ。そして高田馬場には点字図書館などもあり、視覚障害者向けの整備が昔から進んでいる。

日本点字図書館たとえば点字ブロックが日本で初めて設置されたのは岡山だが、大規模に設置されたのは高田馬場周辺が日本で初めてなのだそうだ。

というわけでさっそく高田馬場に行ってみた。

信号が飛んでる!

高度化PICSが整備された交差点の一つ、明治通りと早稲田通りの交差点にやってきた。どちらも大通りなので交通量は多い。

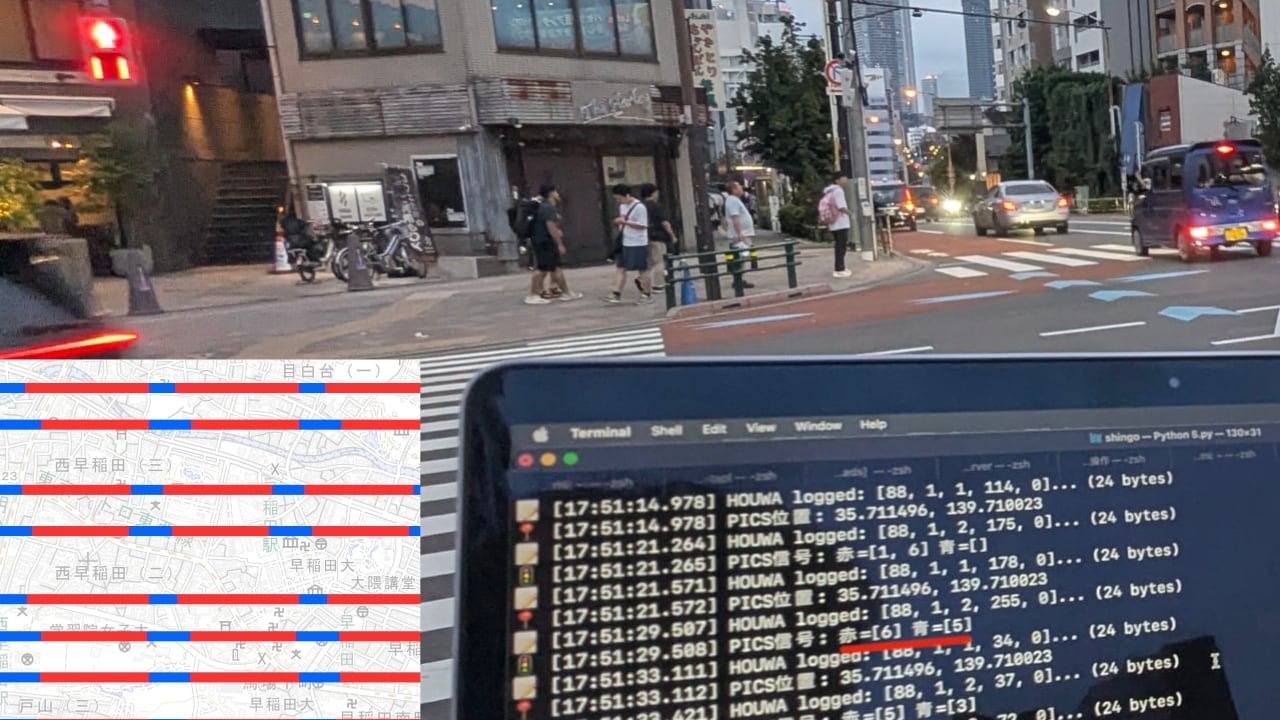

交差点の一角になるべく邪魔にならないように立ち、ノートパソコンで解析を走らせてみる。

なんか出てる!すると・・信号の情報が表示された!(平林さんのプログラムをもとに、リアルタイムでデータを表示させるように少し手をいれた)

写真右下、赤線を入れたところでは「赤=[6] 青=[5]」と書かれている。この6とか5はどうやら赤信号や青信号の残り時間の目安のようだ。しかし秒そのものではないようだった。横断歩道の信号に残り時間が目盛りで表示されるやつがあるが、あの目盛りと対応しているように思われた。

(突然のひとくちコラム)

「横断歩道の信号に目盛りが表示されるやつ」と書いたが、あれにもちゃんと正式名称があるのだ。今回初めて知った。

「ゆとりシグナル」というらしい。

ゆとりシグナル!!

以後、人生で使っていきたい。

なお、実際に飛んでいるデータ(を人間に読めるように翻訳したもの)はこんなである。

C51CD968-EDC6-3F6A-1100-DCFA3A011C7C: None,HOUWA SYSTEM DESIGN k.k.,0x01CE,24,0x58 0x01 0x02 0xFF 0x00 0x00 0x00 0xCD 0x08 0x49 0x43 0x51 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

実際はバイナリとよばれるデータで、どこからどこまでがなにを表しているかも不明なデータだ。平林さんの解析によると、

・信号の残り時間

などが含まれているらしい。このうち「信号の残り時間」はすべての高度化PICSのデータに含まれるわけではなく、というかあまり含まれておらず、「ゆとりシグナル」に対応した交差点でのみ含まれているようだった。(ゆとりシグナルがあるのにデータには含まれてないこともあった)

つまりあの目盛りはふだんは信号の制御器から灯器(赤とか青に光るあれ)に伝えて表示しているが、それを Bluetooth でも配るようにしたということなのだろう。

平林さんのプログラムが出力したグラフに加筆こうやってデータをとると、青、点滅、赤がそれぞれいつからいつまでだったかが時分秒でわかるのである。(本来は障害を持った方への支援なのだけど)

Page 2

とりあえずデータはとれるようなので、交差点を一つずつ調べていくことにした。

明治通りに並ぶ高度化PICS整備交差点(地理院地図に加筆)高田馬場を南北に走る明治通りという通りに高度化PICSに対応した信号機が並んでいる。上の地図に赤い丸で描いた交差点だ。それらについて、通りを(東西に)横断する歩行者信号の赤と青の時間を調べていく。

エラーが発生しましたエラーを発生させたりしながらなんとか調べていくと、結果としてはこんなふうになった。

青と赤の長さは、それぞれ青信号と赤信号の時間の長さと一致させてある。右端が揃っているので青と赤の長さの比率に見えるかもしれないが、そうではなくて実際の秒数に一致させてある。

たとえば上から1つめと2つめの交差点でいうと、 高戸橋は青26秒、赤125秒、合計151秒 戸塚警察署は青42秒、赤109秒、合計151秒 となっていて、青と赤の時間は違うが合計は一致する。

この青と赤で一周する時間のことを、信号のサイクルというそうだ。つまり、明治通りの横断方向のサイクルはだいたい150秒で統一されていることがわかる。ただし、上から3番目と4番目だけは140秒になっていて、他と10秒だけずれていた。

同じ図を再掲つぎに1サイクルに占める青の時間の比率を見てみる。青の割合は17%から30%までで、けっこうばらつきがある。傾向としては、大通りの交差点ほど青の比率が小さかった。つまり実際の時間としても青の時間が短かった。

右折中大通りでは右折の車を通す時間が必要で、そのぶん歩行者の横断時間が削られているように見えた。

一斉に青からスタートした場合仮に8つの交差点が同じタイミングで青からスタートした場合、時刻表(?)はこんなふうになる。赤いところは車から見ると青なので、概ね信号を連続で通り抜けられるようになっている。ただし3番と4番だけはサイクルがずれているので、そこで予期せずつかまるということがあるかもしれない。

ただ、実際には信号ごとにタイミングをずらす「オフセット」という考え方があり、それによって車がスムーズに通行するようにしているそうだ。オフセットがどうなっているかを調べるには8つの信号で一斉に測ればいいが、それには体があと7つ必要だ。ただ、本当に7つあったらもっと別なことに使いたい気がする。

地道に調べてみるものである。現場ではひたすらに赤信号が長いなーということしか感じていなかったが、あとで計算してみると赤と青を足したサイクルが一致していたのだ。気づかなかった。

高度化PICSが整備された交差点はいまのところ各都市に少しづつあるという状況のようだ。対応した交差点の近くで、日本信号の「信GO!」というアプリを使うことでも情報が表示されるので、よければ試してみてほしい。生データがほしければノートパソコン持参で近づこう。

参考文献: Software Design 2025年7月号(技術評論社)

万能IT技術研究所 第38回 「進め止まれとBLEで指示をする、交通信号機の聲を聴く」平林純

編集部からのみどころを読む

編集部からのみどころ この信号ぜんぜん知らなかったのですが、知らないうちに世の中のデジタル化は進んでいるんだな…と思わされる話ですよね。それによって社会が良くなったり障碍のある人も生きやすくなったりするわけですが、その副産物としてデイリーの企画も精度が上がるという。信号メーカーの人もそんなこと予想していなかったに違いありません。(石川)

Page 3

以前、「信号の時刻表をつくる」という記事を書いた(2006年)。そのなかでは、東京の四谷の通り沿いの信号機について、

こんな感じで赤信号と青信号の周期を調べてグラフにした。

このときはがんばって目で見て調べたわけだが、

こんなふういまでは信号機も進化していて、横断歩道の青や赤の信号の状況や残り時間などを無線(Bluetooth)で周囲に知らせたり、青信号の延長をスマホから操作できたりするものもあるらしい。

「高度化PICS」というものだそうだ。このツイートで知った。

この平林さんは、むかし hirax.net というドメインで「できるかな?」という読み物サイトを運営していた方だ。物理とコンピュータを組み合わせてそれはそれは面白い記事を書かれていた。たぶん全部の記事を読んだと思う。残念ながらもうサイトは残っていない。

自分でもやってみる

この無線通信の中身はとくに仕様が公開されているわけではないようだが、平林さんはこのツイートのあとも研究を続け、データの意味を知ることにおおよそ成功した。

そしてその成果を「Software Design」 という雑誌に連載中の「万能IT技術研究所」というコラムで発表した。その中には平林さんが独自に解析したデータの仕様や、ノートパソコンで通信の中身を拾って解析するプログラムも書かれている。

お膳立ては揃っているので、自分でもやってみよう、そして2025年バージョンの信号の時刻表をつろう、と思った。

ハイテク信号機はどこにある?

そのためには、まずはこの「高度化PICS」に対応した信号機がどこにあるかを調べないといけない。

警察庁の「高度化PICS整備交差点」というページによると、現時点で全国596箇所の交差点にあり、ぼくが住んでいる東京都だと15箇所だけあるらしい。実はそんなに多くないのだ。

地図のピンが立っているところだ。東京だとすべてが高田馬場駅の周辺に集中している。

高度化PICSは、視覚障害者や高齢者の安全な横断を支援する目的のものだ。そして高田馬場には点字図書館などもあり、視覚障害者向けの整備が昔から進んでいる。

日本点字図書館たとえば点字ブロックが日本で初めて設置されたのは岡山だが、大規模に設置されたのは高田馬場周辺が日本で初めてなのだそうだ。

というわけでさっそく高田馬場に行ってみた。

信号が飛んでる!

高度化PICSが整備された交差点の一つ、明治通りと早稲田通りの交差点にやってきた。どちらも大通りなので交通量は多い。

交差点の一角になるべく邪魔にならないように立ち、ノートパソコンで解析を走らせてみる。

なんか出てる!すると・・信号の情報が表示された!(平林さんのプログラムをもとに、リアルタイムでデータを表示させるように少し手をいれた)

写真右下、赤線を入れたところでは「赤=[6] 青=[5]」と書かれている。この6とか5はどうやら赤信号や青信号の残り時間の目安のようだ。しかし秒そのものではないようだった。横断歩道の信号に残り時間が目盛りで表示されるやつがあるが、あの目盛りと対応しているように思われた。

(突然のひとくちコラム)

「横断歩道の信号に目盛りが表示されるやつ」と書いたが、あれにもちゃんと正式名称があるのだ。今回初めて知った。

「ゆとりシグナル」というらしい。

ゆとりシグナル!!

以後、人生で使っていきたい。

なお、実際に飛んでいるデータ(を人間に読めるように翻訳したもの)はこんなである。

C51CD968-EDC6-3F6A-1100-DCFA3A011C7C: None,HOUWA SYSTEM DESIGN k.k.,0x01CE,24,0x58 0x01 0x02 0xFF 0x00 0x00 0x00 0xCD 0x08 0x49 0x43 0x51 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

実際はバイナリとよばれるデータで、どこからどこまでがなにを表しているかも不明なデータだ。平林さんの解析によると、

・信号の残り時間

などが含まれているらしい。このうち「信号の残り時間」はすべての高度化PICSのデータに含まれるわけではなく、というかあまり含まれておらず、「ゆとりシグナル」に対応した交差点でのみ含まれているようだった。(ゆとりシグナルがあるのにデータには含まれてないこともあった)

つまりあの目盛りはふだんは信号の制御器から灯器(赤とか青に光るあれ)に伝えて表示しているが、それを Bluetooth でも配るようにしたということなのだろう。

平林さんのプログラムが出力したグラフに加筆こうやってデータをとると、青、点滅、赤がそれぞれいつからいつまでだったかが時分秒でわかるのである。(本来は障害を持った方への支援なのだけど)