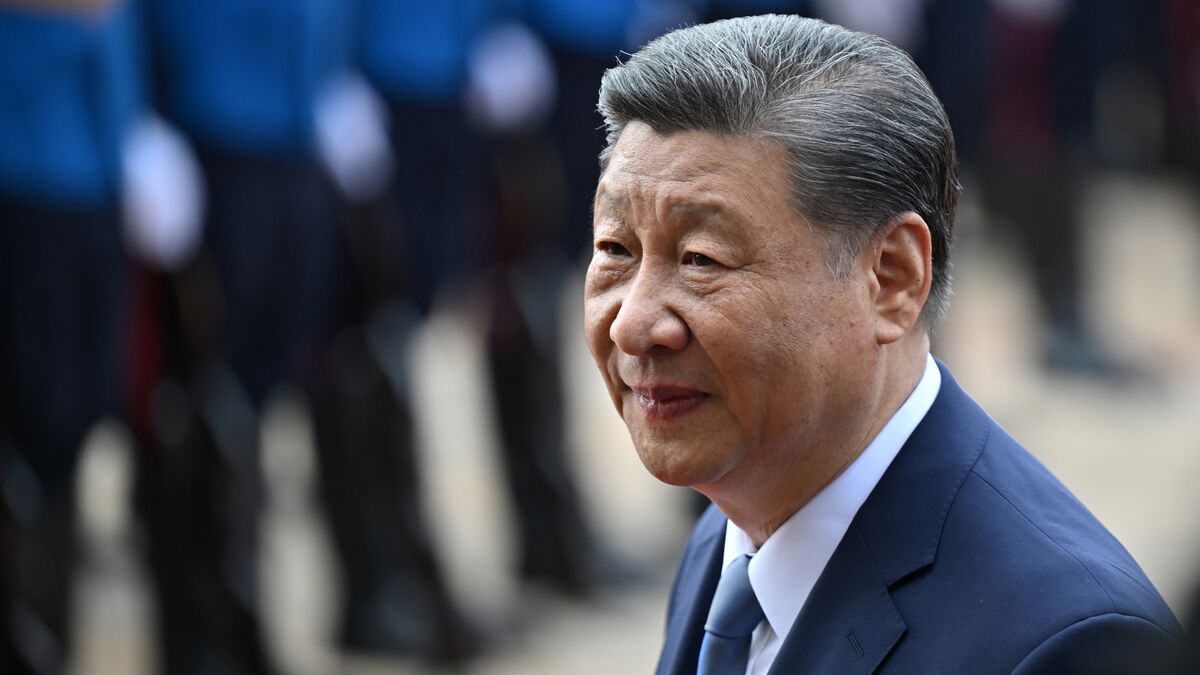

中国で異例の動き、習氏が登用した軍幹部を粛正-4中総会出席率低下

中国共産党の習近平総書記(国家主席)が数十年にわたり経歴を重ねてきた何人もの人民解放軍幹部を解任した後、国営メディアは党最高指導部の権威を「著しく損ねた」と元幹部らを非難した。

中国は17日、軍幹部9人を党から除名し、複数の司令官と党中央政治局員を含む高官を排除する大規模な粛清を行った。人民解放軍の機関紙、解放軍報は1面の社説で、失脚した幹部らが「中央軍事委員会主席が最終責任を負う体制」に挑んだと指摘した。党中央軍事委の主席は習氏。

アジア・ソサエティー政策研究所中国分析センターのニール・トーマス研究員は「多くの失脚した幹部が同じ組織で働いていたという事実は、共通の不祥事があったことを示唆している」と指摘。「ただし、その引き金が何だったのかは不明だ。贈収賄なのか、命令違反なのか、あるいは習氏の統治へのより直接的な批判なのか」と述べた。

中国国防省は、ファクスによる取材要請に回答しなかった。

文革以来

習氏は反腐敗運動を通じ、党にとって存亡の脅威だと習氏自身が述べてきた軍内の構造的汚職を一掃しようとしてきた。

習氏はこれまでの慣例を破って、国家主席と党総書記の3期目に入っているが、習氏自身の任期中に登用された軍幹部の解任に踏み切った。過去の指導者はこうしたことはしていない。

これは約10年前に習氏が複数の軍幹部を解任した際とは異なる。当時は、前任の指導者が登用した人物で構成される対抗勢力の排除が狙いだった。

今回の更迭は、習氏が政権を握って以来、1日で実施された最大規模の軍幹部粛清となった。ブルームバーグの集計によると、習氏の下で登用された79人のうち少なくとも14人がすでに公式に解任されており、この中には国防相を務めた魏鳳和、李尚福両氏も含まれている。

共産党が北京で20-23日開いた重要会議、第20期中央委員会第4回総会(4中総会)には、中央委員205人のうち168人しか出席せず、1960年代半ばから始まった文化大革命期以来、最も出席率の低い総会となった。

習氏による粛清が、公表されている以上に広がっていることを示唆される。いわゆる「文革」は毛沢東初代国家主席が引き起こした粛清と迫害の混乱の10年間として知られている。

4中総会を経て、人民解放軍の反腐敗責任者である張昇民氏が軍の最高意思決定機関である中央軍事委の委員から副主席に昇格した。ロケット軍出身の張氏は、党から先週追放された何衛東氏の後任として、軍序列第2位の地位に就く。

張氏の昇進前に解任された幹部のうち6人は、若いころに同じ部隊で勤務していた経歴を持つ。この6人には、政治局員で党中央軍事委の副主席だった何氏と今年先に中央軍事委委員を解任された苗華氏が含まれる。

70年代から2000年代初頭にかけて、何氏と苗氏はいずれも福建省アモイに駐留する第31集団軍に所属していた。台湾に面する中国東部の福建省は、習氏の政治経歴の出発点で、習氏はその時期の知り合った何人もの党員を要職に登用してきたとされる。苗、何両氏もそうした流れで昇進したとみられていたが、最近の失脚で地位を失った。

南洋理工大学(NTU、シンガポール)のジェームズ・チャー准教授は、元軍幹部らの共通の経歴は、彼らが独自のグループを形成していた可能性を示唆していると考えを示し、「明らかに最高司令官にとって政治的タブーだ」と語った。

チャー氏によると、こうした粛清が軍の作戦に与える影響は短期的なものにとどまる公算が大きい。「常に若くて専門的な将校が後任として台頭するだろう」と述べ、人民解放軍の高級将校層には「厚い人材層」があると説明した。公の動きとしては、台湾周辺での人民解放軍の活動に影響が出ている兆候はほとんど見られない。

コンサルティング会社ブルーパス・ラボの調査ディレクター、エリック・ハンドマン氏は「全体的に見て、今回の一連の更迭から分かるのは、習氏が人民解放軍の能力に十分な自信を持てず、むしろ軍にさらなる混乱と不確実性を与えることをためらっていないということだ」との見方を示した。

原題:China Military Purge Targets Group Who Undermined Xi’s Authority (抜粋)

— 取材協力 John Liu, Josh Xiao, Yian Lee and Christopher Udemans