太陽の光は人の気分を良くするのか?大規模研究が導き出した答え

「晴れた日は気分がよくなる」と言われるが、それはどれほど本当なのか?

中国で約3万人を対象に、太陽の光と人の気分やうつ症状との関係を調べた大規模研究が行われた。

その結果、日差しの多い週に気分がわずかに良くなり、うつ症状もやや軽くなる傾向が確認された。

ただしその変化はごく小さく、一般にイメージされるような大きな効果ではなかったという。

この研究は『Biodemography and Social Biology』誌(2025年4月)に掲載された。

雨の日より晴れの日の方が気分が上がる、と感じる人は少なくない。だがそれが科学的に証明された事実かというとそうではない。

実際、これまでの研究では太陽の光と気分の関係について、肯定的な結果と否定的な結果が混在していた。

ある研究では日照時間が多いと気分が明るくなると報告され、一方で「明確な関連は見られなかった」とする研究も存在する。

調査の規模や対象地域、測定方法にばらつきがあり、結果に一貫性がなかったのだ。

そこで今回、より精密で大規模な調査によって、日照と気分の本当の関係が改めて検証された。

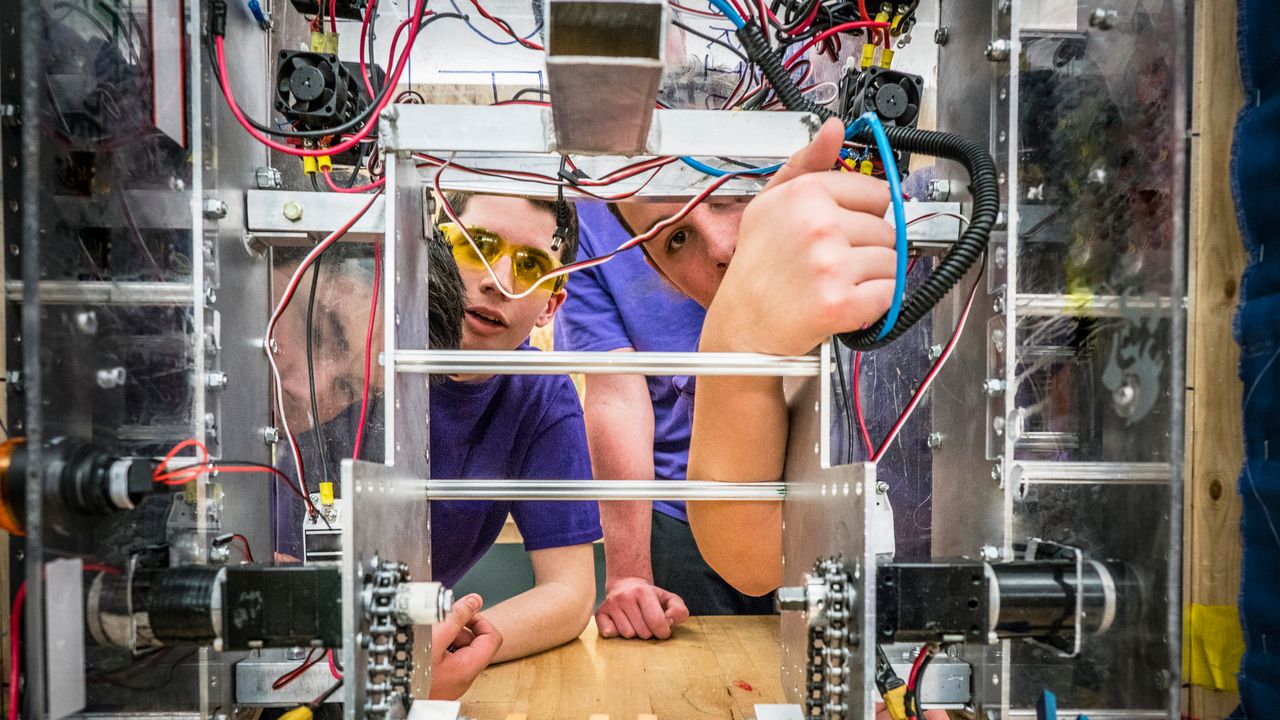

この画像を大きなサイズで見るPhoto by:iStockこの研究では、「中国家族パネル調査(China Family Panel Studies, CFPS)」という、全国レベルの社会調査のデータが活用された。

これは、同じ人に対して数年おきに質問を繰り返し、生活や健康の変化を長期間にわたって追跡する調査である。

今回は、2010年から2018年にかけて行われた5回の調査(調査波)と、全国824カ所の気象観測所から得た日照データが組み合わされた。

参加者は、人生満足度や最近のうつ症状について答えており、その回答と調査当日および前の1週間の日照時間とを照合した。

日照時間は1日あたりの太陽が出ていた時間で、0〜3時間、3〜6時間、6〜8時間、8〜11時間、11時間以上の5つに分類された。

これらと気分の関係を、気温や湿度、収入、健康状態など他の影響要因を取り除いた上で統計的に分析している。

分析の結果、晴れた日には気分がやや良くなる傾向があることがわかった

。特に、日照時間が11時間を超えた日は、気分の良さを示すスコアがほんの少し高くなる傾向があった。

一方、3時間未満の曇天・雨天の日には、やや低めになる傾向も見られた。

この変化は、統計的には有意とされるものの、数値としては小さなものだ。

人生満足度が1〜5の5段階で評価される中で、日照の影響によるスコアの差は0.1ポイント程度と、ごく小さなものにとどまっている。

つまり、晴れの日が特別な高揚感をもたらすというよりは、日照の積み重ねが気分にわずかな差を生む程度であることがわかる。

また、うつ症状については、その日の天気とスコアの間に明確な関係は見られなかった。

しかし、過去1週間に晴れた日が多いほど、うつ症状がわずかに軽くなる傾向があった。特に、1日に11時間以上の日照があった日が週に1日増えると、スコアが少し下がるという結果が出ている。

なお、この関係は単純な直線的なものではなく、日照時間がある一定の水準を超えたときに効果が現れる「非線形」のパターンであった。

この画像を大きなサイズで見るimage credit:Pixabayさらに研究では、「太陽の光が気分に及ぼす影響が強く出る人」も明らかになった。

もっとも影響を受けやすかったのは、屋外で働く人々(農業や建設など)だった。

彼らは日照時間の変化に対して、気分やうつ症状のスコアがより敏感に反応していた。

また、小さな子どもを育てている家庭も日照の影響を受けやすい傾向があった。これは外出の機会が多いため、天気に左右されやすいからだと考えられる。

さらに、高齢者は週単位の晴れが続くことにより、うつ症状の軽減が見られる傾向があった。

一方で、若年層は調査した日の日照時間が長いほど、人生満足度がわずかに高くなる傾向が、他の世代よりも強く見られた。

つまり、その日の天気が気分に与える影響に敏感な傾向があったといえる。

この画像を大きなサイズで見るこの研究は、気象とメンタルヘルスの関係を大規模かつ詳細に検証したものとして、非常に信頼性が高い。

その結果は、「日照時間が気分やうつ症状に与える影響はたしかに存在するが、小さい」というものだった。

晴れた日だからといって劇的に気分が良くなるわけではないし、曇りや雨の日に気分が落ち込むとも限らない。

だけど少しは確実に効果があるということでもある。

この画像を大きなサイズで見るimage credit:unsplash太陽の光は心だけでなく、体の健康を保つうえで重要な役割もある。

その代表が「ビタミンD」の生成である。

皮膚は太陽の紫外線(特にUVB)を受けると、ビタミンDのもとになる物質を作り出し、体内で「活性型ビタミンD」に変換される。この物質は腸でのカルシウム吸収を高め、骨を強くする働きを持つ。不足すると、くる病や骨粗しょう症などのリスクが高まる。

また、活性型ビタミンDは免疫の働きを調整する作用もあり、感染症や一部の病気のリスクを下げる可能性も指摘されている。

ただし、紫外線を長時間浴びると皮膚がんのリスクがあるため、「1日15分前後、顔や腕などに日光を当てる程度」が推奨されている(出典:NIH, 2022)。

魚や卵からもビタミンDはとれるが、太陽光による合成は、自然で効率的な方法のひとつである。

太陽の光が気分に与える影響はすこしかもしれないが、健康にとっては必要不可欠なものである。

日常の中で上手に取り入れていくことが、心と体の安定につながっていくだろう。

References: Tandfonline / Can sunshine make you happier? A massive study offers a surprising answer

本記事は、海外の記事を参考に、日本の読者向けに重要な情報を翻訳・再構成しています。