「お口の菌活」が歯周病を防ぐ 除菌にプラスする新知見で健康長寿を

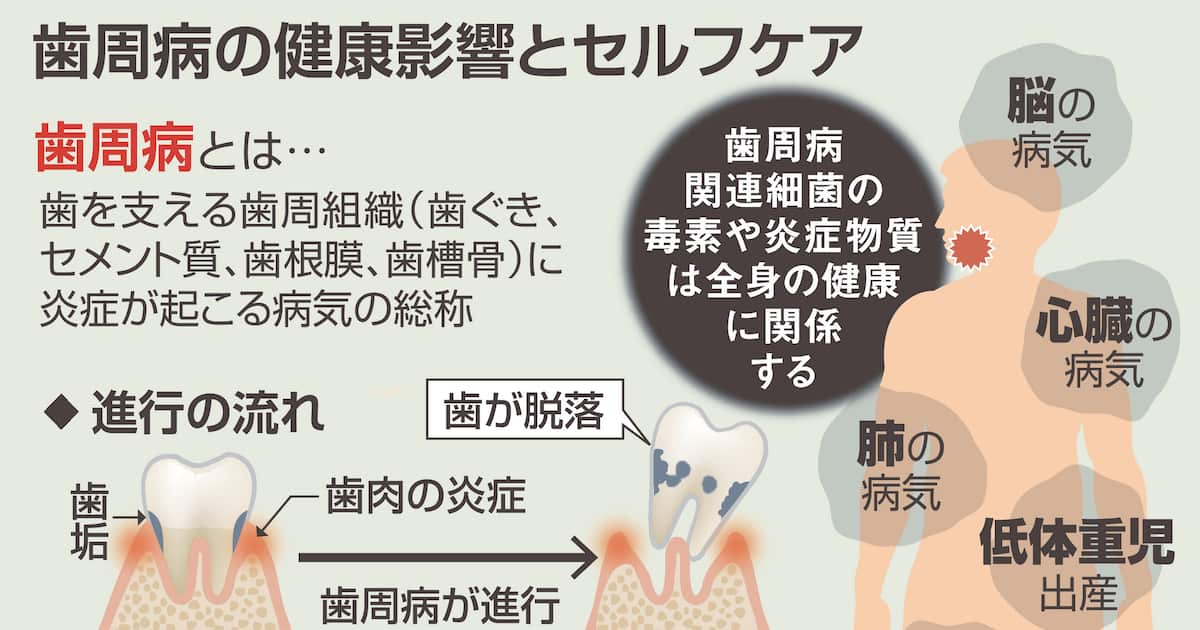

55歳以上の2人に1人がかかっているとされる歯周病。悪化すると歯が抜ける恐れがある上、糖尿病や心疾患、認知症などさまざまな病気にも関係する可能性が指摘されており、健康長寿を脅かす。原因となる歯垢を除去する対策が一般的だが、最新研究で新たな予防法が登場した。口腔の細菌環境を整えて歯周病を防ぐ「お口の菌活」だ。

「悪さをしない状態に変える」

「歯垢の中身、質を変えるのがポイントだ」。新たな予防法の商品開発にこぎ着けたライオン口腔健康科学研究所の栗田啓所長はこう説明する。

これまでの歯周病対策は歯垢を取り除く量へのアプローチ。丁寧な歯磨きや歯間ブラシの利用、歯科での定期的な口腔清掃などで除菌による予防に気を付けている人は多いはずだ。

ただ、口の中は当然、無菌に保てるわけはない。唾液には多くの細菌がいる。食事を繰り返す日常で、歯垢ゼロの状態を保つのも容易ではない。

そこで、歯垢があっても、歯垢の中身の細菌の集まりができるだけ炎症などの悪さをしない状態に変えるというのが最新の予防研究の方向だという。腸内の善玉菌を増やして悪玉菌を減らし、体調を改善する「腸活」のようなイメージだ。

口腔内の細菌を解析する技術の向上で、歯周病に関わる細菌の多様な種類が明らかになり、特定の菌だけでなく、口腔内の細菌全体のバランスが乱れて悪玉菌がたまりやすくなる状態が歯周病の発症に関わっていることが分かってきた。

「悪玉の元締」対策の検証で発見

そうした中で、ライオンが着目したのが「ポルフィロモナス(P)・ジンジバリス」という歯周病の原因菌の一つ。さまざまな悪玉菌が呼び寄せられて、たまりやすくなる悪玉の元締のような存在だ。しかも「歯科治療後でも唾液中に残りやすい菌で、年齢を重ねるにつれて検出される人が多くなる」(先進解析科学研究所の山和馬テクニカルリーダー)という。

独自技術で口腔内の歯垢に近い実験環境を整え、この厄介な菌の対策の検証を続けた。結果、抗炎症作用があり、ニキビ対策などにも使われている「グリチルリチン酸ジカリウム」という成分がPジンジバリスを付きにくくし、歯垢の悪玉菌を劇的に減らす効果があることを発見。知見に基づいて開発した歯科医院向けの専用歯磨きジェルが11月21日から出回る。

歯周病を巡っては、花王も8月、高齢でも健康な口腔環境を保っている人は「硝酸還元菌」が多いという研究成果を発表。この菌が予防に役立つ善玉菌となる可能性を指摘している。

これからの予防対策は、歯垢が完全に取り切れなくても歯周病になりにくくする「除菌プラス菌活」の時代に向かいそうだ。

歯周病は肥満のリスクも

通常、歯は歯槽骨という土台となる骨で特定の位置に固定され、周りを歯ぐきがクッションのように囲っている。歯周病にかかると歯ぐきで炎症が始まり、炎症が進むと歯と歯ぐきの隙間がどんどん広がる。さらに悪化すると骨が溶け始めて歯がぐらつき、最終的には抜けてしまう。歯を失う一番の原因は虫歯ではなく、歯周病だ。

歯周病の悪化が怖いのは全身の健康にも関わるからだ。炎症によって出てくる毒性物質が歯肉の血管から全身に入るとさまざまな病気を悪化させる一因になる。炎症性物質は、血糖値を下げる糖尿病治療のインスリンの働きを悪くさせたり、早産・低体重児出産・肥満・血管の動脈硬化(心筋梗塞・脳梗塞)に関係したりする。

ライオンが、社内の40歳以上の男性の健康診断データを使って、5年の経過観察で歯周病と肥満症の関係を分析した結果、歯周病の重症度が進むと肥満症のリスクは高まっていた。「歯周病の炎症物質が脂肪細胞に届くと、脂肪組織の肥大化につながる細胞の代謝異常を誘発するメカニズムがある」(オーラルヘルスケア研究所の近沢貴士エキスパート)という。(池田昇)