「地獄に落ちた」芸能界での経験も糧に。40代で学び直し研究生活15年、いとうまい子の「目標を持たない」生き方

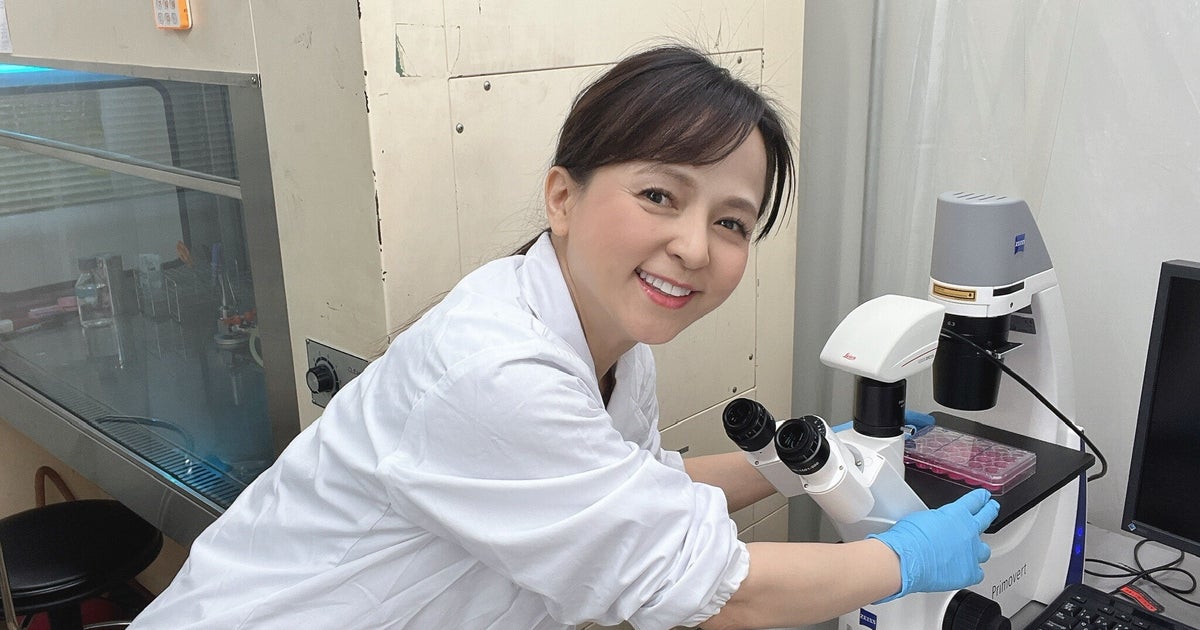

俳優としての活動と並行して、40代半ばから大学・大学院に進学し、15年間の研究生活を経て現在も基礎老化学の研究を続けるいとうまい子さん。

研究者として着実にステップアップしているように見えるものの、今後の目標は「全然ないです」と笑顔で語る。

学び直しの一歩を踏み出した頃の苦労について聞いたインタビュー前編に続き、インタビュー後編では修士課程、博士課程と研究を続ける中で遭遇した転機と、それにどのように対処していったか、その先に見つけたことを聞いた。

▼いとうさんの学び直しの経緯2010年 早稲田大学人間科学部eスクール2014年 早稲田大学大学院人間科学研究科修士課程2016年 早稲田大学大学院人間科学研究科博士課程

2025年 東京大学大学院理学系研究科研究生。iU 情報経営イノベーション専門職大学プロジェクト教授、洗足学園音楽大学客員教授に就任

――大学を卒業して、さらに修士課程に進んだのはなぜだったんですか?

ロボットの展示会に早稲田大学のブースが出展し、その片隅に私がゼミの卒業制作で作ったロコモティブシンドローム予防の支援ツールを置かせてもらったんです。そこである企業の方が「良い研究をしているから、これから先も研究を続けるなら、何かお手伝いさせてください」と言ってくださったんです。「先ってなんですか?」と聞いたら、「例えば大学院に行くとか」と言われ、初めて大学院を意識したんですよ。大学院なんてものすごい優秀な人たちがいくところだと思っていたので。

でもその言葉をきっかけに初めて進学方法を調べて、成績の要件を上回っていたので推薦をしていただきました。大学院でも同じゼミの先生の研究室に入り、引き続きロコモティブシンドロームをどう支援するかということで、「ロコピョン」というロボットを作りました。

いやもう全然違いますよね。修士課程は通信課程ではないので、所沢市(埼玉県)まで片道1時間半をかけて通いました。大学院の学生はほとんどが大学から上がってきた子たちで、みんなのお父さんやお母さんより私は年上だったんですけど、「まいまいさん」と呼んでくれて、分け隔てなくしてくれましたよ。飲み会では山盛りの唐揚げがあるお店に連れて行ってもらって、一緒に食べました。学生の1人として同じように仲良くしてもらってました。

――若い世代の方に同じ目線で接してもらうのって結構大変だと思うんですが、何か工夫をしていたんですか?

いや全然していなかったと思います。飲み会で「じゃあさ、今日は私がおごるよ」って言ったら、「だめ、まいまいさん!みんなで割り勘なんだよ」と言われて。みんなの方が気を使ってくれて、私が頑張らなくても良いようにしてくれました。

――そして博士課程ではまたまったく違う「基礎老化学」を学んだそうですね。これはどういった経緯からだったんですか?

ロボット工学の指導教授がまだ博士課程を担当していなかったんです。すでに学ぶ意欲に火がついちゃっているから、ここでやめたくないなと思ったんですよね。ただ、行く先がない。

どうしようかなと考えていたんですが、修士課程の2年間で取った授業のなかでめちゃくちゃ面白そうだと思っていたのが、基礎老化学でした。

授業を担当していた教授に相談してみたら、「教授会にかけてみましょう」と言ってくれました。基礎老化学は生命科学の分野なので、教授会では「ロボット工学を専攻していた人が大丈夫なのか?」といろいろ質問されましたが、全部答えられたので入れてもらうことになりました。

――そもそも基礎老化学が面白いなと思ったのはなぜだったんですか?

修士課程にいるときに父ががんを患い、歩けなくなる姿を見ていました。最後まで自分の足でどこかに出かけたり、自分でお風呂に入れたりできたらいいですよね。私は寿命を伸ばすことには興味はないんですが、健康寿命を伸ばすことの大切さを実感しました。

予防医学から入って、ロボットを学び、生命科学の分野に行きましたけど、「人として幸せに人生を全うするにはどうしたらいいのか」ということに全て繋がっている気がするんですよね。当時は点と点がバラバラでわからなかったんですけど、今思うとだんだんつながってきているなと思います。

――博士課程から専攻を変えるのは相当大変だったのでは?

普通であれば修士課程で訓練することを一からやらなければならなかったので、結構大変でした。例えば細胞を培養するにしても、実験で使う化合物を希釈する際にいろいろな計算をしなければならないんですが、みんなは大学や修士課程で訓練しているけど、私はしていなかった。いろいろ教えてもらいつつも、一人旅でずっとやっていました。

だから博士課程に行ってからが長いんですよ。博士課程と研究生でそれぞれ所属できる上限まで続けたんですが最後までは完成できませんでした。ただ研究生活でつながりができた東京大学の研究室に今年の春から研究生として所属しています。

博士を取るための仲間が増えて、めちゃくちゃ背中を押されています。ありがたいですよね。仲間がいないと前に進まないんだなということを実感しています。一人旅だとのんびり自分のペースでやってしまうので、「期限を決めてやらなきゃだめだよ」とお尻をたたかれています。

――インタビュー前編では、20代の頃に「地獄に落ちた」時期があったとおっしゃっていましたが、ポジティブに学んでいる現在の姿からは想像ができません。

当時は結構もがいて、自力では這い上がれませんでした。芸能界という小さな世界の中で、自分を認めてもらいたくて翻弄されていました。

ちょうど30歳になる頃、事情があって兄が飼っていたゴールデンレトリバーのアトムを預かることになったんです。楽しい時は楽しいし、悲しい時は悲しむアトムの姿を見た時に初めて「生きるってこういうことだよ」と気づかされたんですよね。

私自身は他人に認められたいがために自分をどこかに置き忘れて、本当の自分とは違う自分を演じていたって。そこから「自分らしく生きよう」って考え方を変えたんですよ。そうしたらすごく気が楽になったし、楽しくなったし、ものの見方が変わりましたね。

――今春からは情報経営イノベーション専門職大学でプロジェクト教授、洗足学園音楽大学では客員教授として教える立場になり、新しいステージに入られましたね。どんなことを教えていますか?

学生には、それぞれが抱えている悩みがどういったところから出てきて、どうすれば解消できるのか、ものの見方や考え方を変える方法を話しています。

最初にお話をいただいたときはお断りしたんです。ただ、自分に何ができるか考えたとき、昔から芸能界でも心を病む人をたくさん見てきましたし、私自身も一度地獄に落ちてそこから這い上がってきた経緯もあり、落ち込むことや悩むことがありつつも自分らしく幸せの道を見つけることを教えられる機会があればと思っていたんですね。

2ヶ月ぐらいが経ちますが、みんなの目が変わっていくんですよね。すごく嬉しいし、来週はどんなことを教えようということばっかり考えています。私は人様にものを教えられるような人間じゃないと思っていたんですけど、意外と教えることが好きだったんだなと初めて気づきました。

――研究者として、また教える立場として、いろいろな顔をお持ちだと思うのですが、今後の目標ってありますか?

全然ないです(笑)。先のことは考えないで生きていて、だから目標はないんです。

でもね、ここまで生きてきて感じることは、目の前のことを一生懸命やっていると、全く知らない誰かが、自分では絶対に開けない扉を開けてくれるんですよ。大学に入ることは自分で決めましたけど、そこから先はほとんど誰かが扉を開いてくれているんですよ。

これから先も、誰かが開いてくれる扉に、足を一歩踏み入れていこうかなとは思っています。その方が楽しいですよ。

――40代に入ってから新たな挑戦を始めたご経験から、新たなことを学ぼうとしている方、学ぶことに関心はあるけど一歩踏み出せない方に何かメッセージがあればお願いします。

そうですね。考えすぎるな、ということです。考えたって良いことは何もないから、何か新しいことを始めたいならもう本当に軽く一歩を踏み出す、やってみたらいいと思うんですよ。嫌ならやめればいい。辞めることもすぐできますから。

悩む時間の方がもったいないですから、どんどん始めて、経験を積んでもらいたいですね。

![[プロモーション]【500人調査】片付けが進まない背景に 「捨てるかどうか」の判断疲れ 「片付け・整理整頓に関する意識調査」を実施](https://image.trecome.info/uploads/article/image/458d3fbb-219e-40fc-a458-1b7a90a07fa8)