「暑いとき血糖コントロールを乱す要素は?」 生活習慣の注意点も分かる糖尿病の学習入院

糖尿病患者が生活習慣を見直し、体調の自己管理の知識や方法を学ぶ「学習入院」。一般的には教育入院と呼ばれ、診断後の患者に食事や運動療法、自己注射の方法などを指導するものだ。実施する東京都内の医療機関を訪ね、指導内容から生活習慣の注意点をまとめた。

「暑い時期に血糖値のコントロールを乱す要素は何でしょう」

今夏、朝日生命成人病研究所附属医院(東京都中央区)で、診療部長の大西由希子医師が学習入院中の糖尿病患者5人を前に、冒頭のように問いかけた。

「冷たいジュースを飲みたくなる」「フルーツをたくさん食べたくなる」「家にこもりがちになる」「外に出て運動しようという気になれない」…思い当たる生活習慣を患者が次々と挙げた。

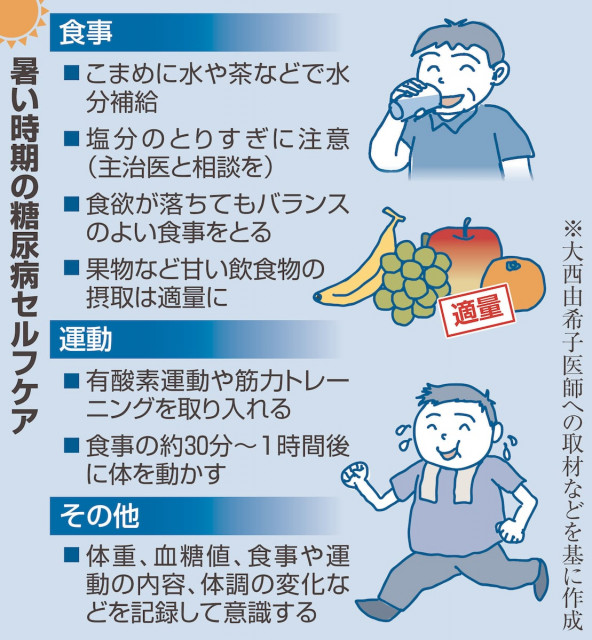

そんな患者の声を受け、「甘いフルーツは血糖値を上げる。甘いジュースでも低糖なら問題ないだろうと思ってしまうケースもあるが、多量に飲めば、糖をたくさん摂取してしまう」と大西さんが説く。最新の治療薬の説明なども行い、約45分の講義を終えた。

健康保険が適用される

厚生労働省の患者調査(令和5年)によると糖尿病は推計552万3千人が罹患しており、「国民病」といわれる。患者向けの学習(教育)入院は全国各地の医療機関で行われ、一般的に健康保険が適用されている。自分で入浴など身の回りのことを行う能力はあるが、食事や運動などの自己管理に改善の必要がある場合、学習入院で習慣づける。

朝日生命成人病研究所附属医院は、患者の食生活や運動習慣の改善の必要性などに応じて2泊3日〜13泊14日のプログラムを実施。主治医と相談し、患者の病状や希望に応じ日数を決めるという。令和元年から新たに約400人が入院した。

糖尿病の治療は食事、運動、薬物療法−の組み合わせが基本。特に生活習慣の乱れなどが血糖値悪化の要因となる2型糖尿病の患者にとっては、食事、運動習慣の見直しは不可欠だ。

入院中は、①講義②運動指導③フットケアなどセルフケア方法の実技指導−などを行う。講義では、管理栄養士から食塩や脂質、タンパク質の適切なとり方を、糖尿病専門医からは病気の進行に応じた合併症などについて学ぶ。

病院食も教材で、管理栄養士が献立について詳しく説明し、退院後の食事管理の知識を身につける。また日に7回の測定で自身の血糖値の変動パターンを把握。退院後も自己管理する目安にしてもらう。

運動指導では、理学療法士の指導のもとリズムに乗って動く体操や、日常生活に取り入れやすい筋力トレーニングやストレッチ体操などを行う。

食事や運動の正しい知識と実践の習慣化は、血糖管理の鍵となる。「健康状態をチェックしたかったので参加した」という東京都の60代男性は「最近、あまり血糖値が下がらなかったので、食事療法などを教えてもらえたのがよかった」と語った。また東京都の70代の男性は「先日、GLP−1受容体作動薬への治療薬の切り替えを提案された。比較的、新しい治療薬の話を知りたかった」と語った。

「運動を適切な時間に」

9月とはいえまだ暑さが残るうちは、「暑くて外に出られなくても、冷房のきいた室内で筋力トレーニングをするなどの運動に取り組んでみましょう。血糖値を下げるためにも、適切な時間の運動を習慣にしてほしい」と大西さんは呼びかける。

特に、食後30分〜1時間ほどのタイミングで自主的に運動に取り組むことも勧める。食後の軽い運動は血糖値の上昇を抑え、血糖値を下げるホルモン「インスリン」の働きを改善する効果が期待される。ほかにも体重、血糖値、食事や運動の内容、体調の変化などを記録して意識するとよいという。

これらは糖尿病の予防にも役立つ。普段から心掛けたい。(竹中文)