【大河ドラマ べらぼう】第40回「尽きせぬは欲の泉」回想 歌麿の歴史的作品群「大首絵の美人画」誕生へ ファンミで本来の美声をきかせた京伝

記念碑的な作品が成立するまで

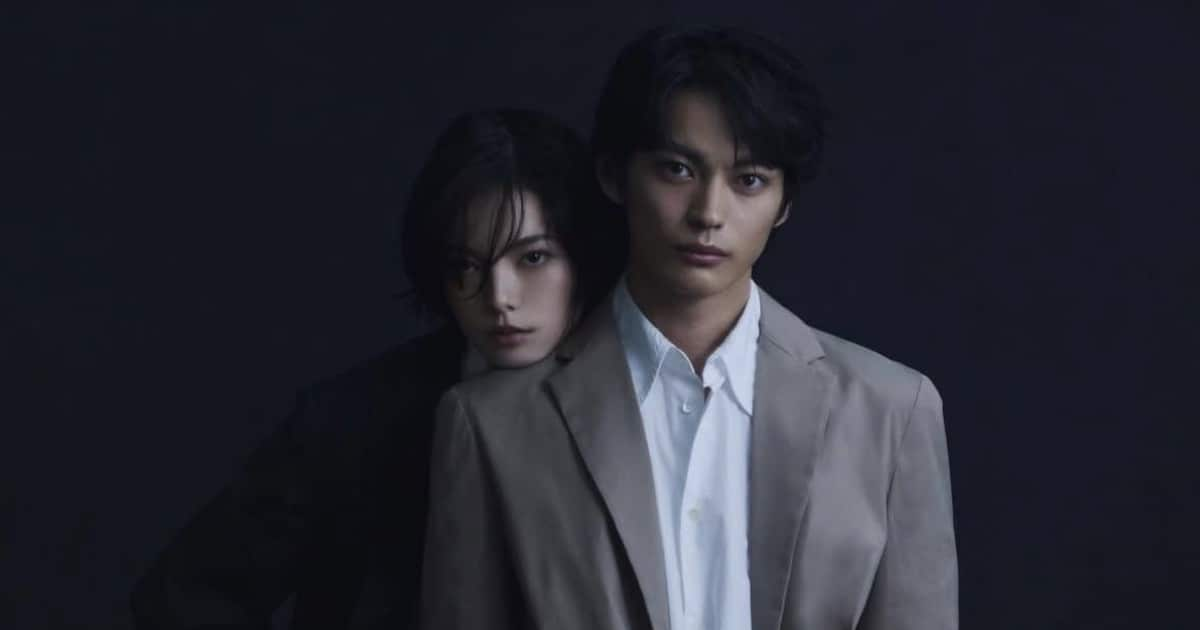

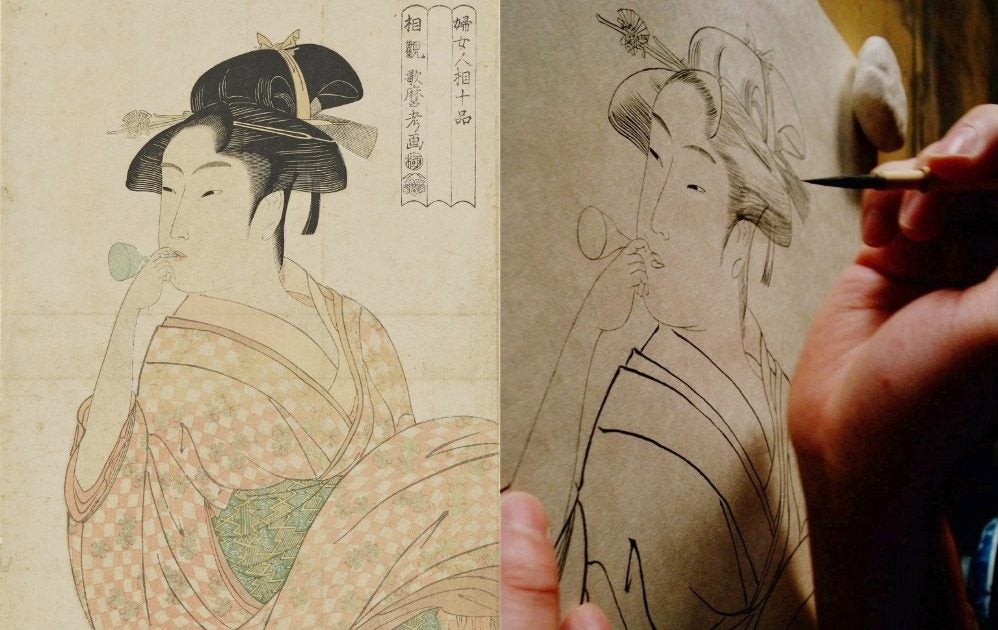

大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」、第40回「尽きせぬは欲の泉」では、喜多川歌麿(染谷将太さん)と蔦屋重三郎(蔦重、横浜流星さん)のコンビによる代表作「婦人相学十躰」「婦人人相十品」の成立までが描かれました。寛政4年(1792)ごろに刊行されたシリーズで、女性の内面やキャラクターを描き切った大首絵の美人画という新しいジャンルは広く民衆から支持されてこの時代を象徴する創作物に。その後、海外でも高く評価され、日本文化のシンボルのひとつにもなる偉業でした。もちろんドラマ全編の大きなヤマ場のひとつです。史実とフィクションを織り交ぜ、これまでのモチーフを巧みに編み合わせた森下佳子さんの筆が冴え渡りました。(ドラマの場面写真はすべてNHK提供)

苦境を脱するには歌麿の才能が不可欠

前年の寛政3年(1791)、山東京伝(古川雄大さん)の洒落本出版にあたり、好色な内容を公儀から咎められ、財産を半分没収される厳しい処罰を受けた蔦重。耕書堂の経営は苦しくなり、タバコひとつでもご近所の鶴屋(風間俊介さん)から恵んでもらわなければならない状況に。何か新機軸を考えなければなりません。寛政の改革によって黄表紙や洒落本は従来の路線で売ることは難しく、蔦重は錦絵に活路を見いだします。

歌麿の才能が必要ですが、歌麿は妻のきよ(藤間爽子さん)を失った際に「お前は鬼の子なんだ。生き残って命を描くんだ」と蔦重に言われたことが引っ掛かり、蔦重と袂と分かって、下野国の栃木(現・栃木県栃木市)に移動。地元の名士たちの為に襖絵を描くなど活動路線を転換していました。栃木は交通の要衝で経済的に豊か。文化活動のレベルも高い地域で、歌麿は充実した日々を送っていました。

何気なく背景になっていた「歌麿作」の見事な襖絵に目を見張りました。当時の歌麿の充実度をひと目で示すものとして、劇的効果も高かったです。制作陣の本気度が伺われました。

「アップの女性画」魅力引き出すフックは「観相学」

栃木で平穏に暮らしている歌麿を、なんとか江戸に戻るよう説得しなければいけません。歌麿のアーティスト魂を刺激する魅力的な案思あんじ(作品の構想)が必要です。

歌麿がきよを魅力的に描いたスケッチ。この絵に心惹かれている蔦重の様子は、ドラマでも繰り返し紹介され、大首絵の出現を予告していました。当時、女性の美人画は全身像として描かれるのが一般的で、表情などの表現は控えめでした。

鳥居清長筆『風俗東之錦・子をあやす母と浴後の女』江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)歌麿らに先行して美人画で一世を風靡した清長の作品。こうした全身像を描くのが一般的なスタイルでした。

それをクローズアップして豊かな情感を纏わせた歌麿の表現力はさすが。しかし、いきなりマーケットに出して受け入れられるかどうかは微妙で、なにかフックになる要素が必要、と考えたのが蔦重の編集者としての才能でした。

蔦重が採用したアイデアは、当時江戸で流行っていた「観相学」でした。顔だちや表情から、その人の性格・気質、また才能や運命を判定しようとする中国発の学問です。

『南北相法』(中津市歴史博物館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100456549「観相学」に関わる書物がたくさん作られ、人々が顔面のアップの絵を目にする機会が増えました。こうしたトレンドも大首絵の発展と結びついたと考えられています。特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」図録の中で、東京国立博物館の村瀬可奈氏は「これ(注・大首絵)が徐々に美人画に取り入れられるようになった背景には、江戸で観相学が流行し、立場や年齢、性格による顔の造形の差異への関心が高まったことが考えられている」といいます。先行していたのは役者絵の大首絵です。

勝川春好筆『初代中村仲蔵の石川五右衛門』江戸時代・天明8年(1788) 東京国立博物館蔵出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)そして歌麿自身も、すでに天明3年の黄表紙『啌多雁取帳うそしっかりがんとりちょう』で挿絵に女性の顔のクローズアップを入れていました。

奈蒔野馬乎人 作 ほか『[啌多雁取帳]』,[蔦屋重三郎],[天明3(1783)]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/10300979他の黄表紙類にも女性の半身像が徐々に出現するように。当時の状況について東京国立博物館の村瀬可奈氏は「美人画に大首絵が取り入れらる土壌が整いつつあったことがわかる」と特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」図録の中で解説しています。機は熟していました。「義兄弟」からビジネスパートナーへ

栃木を訪ねた蔦重。「うちから錦絵を出してほしい。いま、江戸の錦絵はパッとしねえ。ここで目を見張らせるものを出せば、必ず当代一の絵師になる。お前にとってまたとない時節なんだよ」と歌麿に訴えます。

「歌麿を当代一の絵師にする」は、蔦重にとっては生涯の夢、といってもよいものでした。

明和の大火の現場で呆然としていた唐丸(歌麿)を救いだし、店で働かせた蔦重。絵にまつわるその天賦の才に圧倒されて以来、いかにして歌麿を売り出すのかをずっと考えてきた蔦重です。

歌麿の絵に「観相学」としての視点を組み合わせ、練り上げた企画も用意しました。しかし、歌麿は冷ややかでした。

蔦重の思いは我欲にすぎない

「つまるところ、行き詰まっている蔦重を助ける当たりがほしいってだけですよね。あわよくば、私を売り出すことで、もう一度、蔦重ここにありを見せつけたい」。もう蔦重と夢は共有しない、蔦重の思いは「我欲」に過ぎない、という厳しい見方でした。愛するきよがこの世にいない今、「もう女は描かないと決めている。おきよは喜ばねえ。ずっと自分だけをみていてほしいと願っていたから」。あくまで蔦重のオファーを拒絶する歌麿です。

「本当のひいき筋なら描き続けてほしいはず」

ここで、天国のきよの思いを代弁した蔦重が見事でした。「お前の絵が好きな奴は、お前が描けなくなることは決して望まねえ。これは間違いなく言える。ひいき筋っていうのはそういうもんだ。おきよさんは幸せだったと思うぜ。何百枚、何千枚って大好きな絵師に、亭主にこんな風に書いてもらって。草葉の陰で自慢しまくっているはず」。こう言われれば確かに、と思わせる訴えでした。歌麿も動揺します。

「おれの夢だなんだはもう無し。お前の心ひとつで。俺のこれをやりてえか、やりたくねえか、それだけで決めてくれ」。

これまでの「義兄弟」としての絆やしがらみで協業するのではなく、ビジネスとして、またいちアーティストとして魅力があると思ったら、このプロジェクトに参画してほしい、という提案でした。「べらぼう」の根幹をなす蔦重と歌麿の関係の在り方がこれまでとは違う段階へと進みました。2人はこれからどうなっていくのでしょうか。

蔦重に対する歌麿の微妙な気持ちを分かっている人もいます。つよ(高岡早紀さん)、そして意外なことに滝沢瑣吉(津田健次郎さん)も何かを察知している様子でした。変わり者ですが、さすが鋭い戯作者です。

作品成立までの場面も眼福、スケッチにワクワク

実際に作品が成立するまでの過程もワクワクさせました。文芸大河、アート大河としての「べらぼう」のクライマックスのひとつでしょう。

実在の女性の表情から内面までを描く作品です。リアリティを追求し、スケッチも徹底して行われたのに違いありません。

妥協のない仕事ぶりが蔦重の本質です。何度もダメ出しがあり、歌麿も「そんな注文聞いてねえよ」といいつつ、しつこく食らいついていきます。優れた編集者とクリエイターのあり様、今も昔も変わりません。

「醜い」と形容してもよさそうな、このあまりにリアルなスケッチ。「あっ?」と感じた方がいらっしゃるかもしれません。先々、何かに繋がるのでしょうか。

徐々にコンセプトが明確になってきました。

ポッピンや手鏡、キセルなどの小物でキャラクターを表現する、というブレイクスルーがあり、完成形へ。

いくつか作品を紹介しましょう。

喜多川歌麿筆『婦女人相十品・ポッピンを吹く娘』 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵 出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/) 喜多川歌麿筆『婦女人相十品・手紙を読む女』 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/) 喜多川歌麿筆『婦人相學十躰・面白キ相』 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/) 喜多川歌麿筆『婦人相學拾躰・煙管持』 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)それまでの浮世絵になかった世界を開いたことが一目瞭然。時代も国境も越えて、今も多くの人に愛される見事な作品の数々です。見る人それぞれの心の中に具体的な情景が浮かび、個々の女性の心理状態が伝わってきます。

「会いにいけるアイドル」のグラビア

蔦重と瑣吉が美人画のモチーフとして、人気の町娘を取材するシーンも印象的でした。それぞれのちに歌麿作品として昇華します。

難波屋のおきた(椿さん)。団子屋の人気の娘です。ひたむきな女性だったのでしょうか。

喜多川歌麿筆『高名美人六家撰・難波屋おきた』江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)こちらはきっぷのいいおひさ(汐見まといさん)。

煎餅屋の看板娘です。完成した絵画作品のイメージに寄せて、ドラマでもキャラクターを作っていることが分かります。ディテールのこだわりはさすが大河。

喜多川歌麿筆『団扇を持つ高島おひさ』江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)この2人に浄瑠璃の一派の名取であった富本豊雛とみもととよひなを加えた「江戸三美人」として当時、江戸市中の人気を集めました。

喜多川歌麿筆『江戸三美人・富本豊雛、難波屋おきた、高しまおひさ』「会いに行けるアイドル」「それを推しとして広める」というコンセプトは今の日本においても健在です。この江戸時代に生まれた様々な文化が、現代社会にも息づいていることを実感させるエピソードでもありました。

ファンミで美声を披露したあのスター

終盤にミュージカルファン向け?の思わぬ見せ場がやってきました。蔦重とともに好色本の刊行で罰を受け、一旦は文筆業から足を洗う決意をした京伝。煙草屋を開いて商売人として生きていくことにしました。

喜多川歌麿筆『山東京伝の店』江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)しかし先立つものが足りず、文筆業の最後を飾るイベントとして鶴屋と蔦重が京伝ファンを集めた書画会を開催。収益を京伝に回すことにします。実は鶴屋と蔦重、妻のお菊(望海風斗さん)が京伝を文芸に復帰させようと、用意周到に仕組んでいたのでした。

妻の三味線の誘導で、いつの間にやら一曲披露する展開に。最高のファンミーティングです。

文筆や絵画の道に秀でた京伝、なかなかどうして歌も踊りも立派なもの(というかこちらが本業ですが)。ファンもすっかり魅了されます。

ファンの中にはのちに『浮世風呂』で有名になる式亭三馬も。京伝ならぬ、実質「古川雄大のリサイタル」という贅沢なおまけがついてきました。ついでにミュージカルスターの望海風斗さんとの絡みも見たかった、というのは高望みしすぎでしょうか……。エリザ…。

この書画会では30両もの上がりがあり、京伝は煙草屋を開くことができましたが、結局、京伝は戯作者稼業も続けていくことになります。ファンの喜ぶ姿が方針を変えさせたのでしょうか。

「創造の源泉としての欲」を肯定するべらぼう

結局、蔦重ら版元の誘導で仕事を背負い込むことになった歌麿と京伝。互いに「(蔦重たちは)気持ちをくすぐるのがうまいが、それにやらちまうのは、てめえの中に欲があるからなんだよなあ」と苦笑いしつつ振り返りました。規制の厳しい時代にあっても、何とか抜け穴を見つけて、よりよい表現を実現しようとする「欲」。儲けたい、もてたいという「欲」。「尽きせぬは欲の泉」というタイトルが象徴するとおり、創造の源泉としての「欲」を肯定的に描くのが、大河ドラマ「べらぼう」のべらぼうたる所以なのでしょう。

喜多川歌麿筆『高名美人六家撰・富本豊雛』江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)蔦重の元で育つ「次の時代」の才能

のちの曲亭馬琴である滝沢瑣吉、そしてのちの葛飾北斎である勝川春朗。とてつもない才能が蔦重の元に姿を見せました。

いきなり喧嘩を始めた2人ですが、このあとは互いに切磋琢磨して長く江戸のアートシーンを支える存在になります。徐々に「ポスト蔦重」の時代を伺わせるエピソードが増えてくるのでしょうか。

複雑な心境の定信、周囲もきな臭く

出版界では厳しい規制の効果が浸透してきました。

新作の点数は減り、内容もぐっと教訓的に。狂歌も格調高くなりました。錦絵は相撲絵や武者絵が中心に。

「殿の望みどおりの流れになってきました」と報告を受けた定信ですが、何だか表情は冴えません。「誠によい流れではあるが……」。文芸好きの本音としては、自業自得であるとはいえ、読み応えのある本が少なくなってきたことが残念なのでしょう。

定信の周辺もきな臭くなってきました。政策上の効果が見込めない、行き過ぎた倹約をやめるよう定信に諫言し、遠ざけられた本多忠籌(矢島健一さん)。

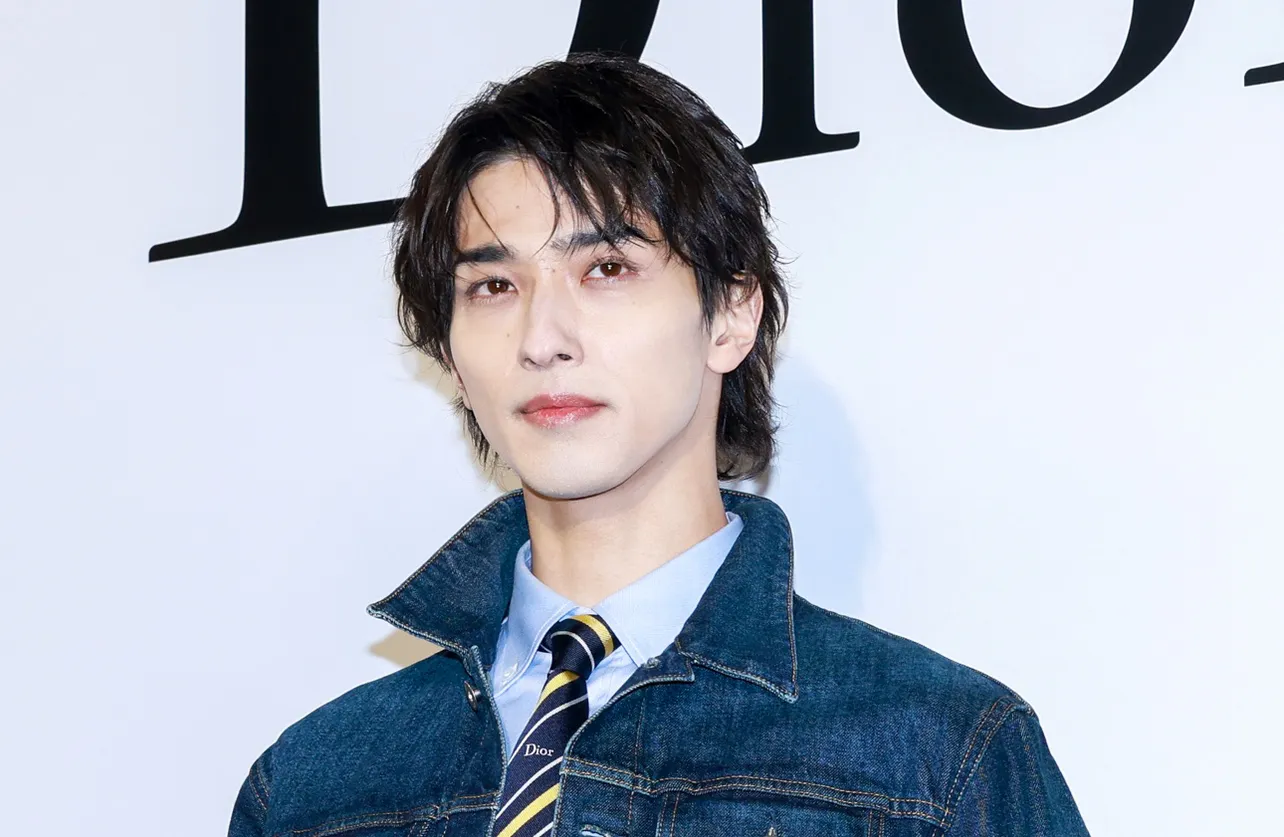

一橋治済(生田斗真さん)へ急速に接近します。もうただでは済まない予感がします。

(美術展ナビ編集班 岡部匡志) <あわせて読みたい>

視聴に役立つ相関図↓はこちらから