記憶の王者たちが使う「場所法」とは、認知症と闘う脳トレにも

(Illustration by Alanah Sarginson)

[画像のクリックで拡大表示]

米フロリダ州オーランドのキリスト教青年会(YMCA)には、週に2回、12名の高齢者が集まってくる。歩行器を押している人も、車椅子の人もいる。軽い運動をして、つまらないジョークを交わしたら、いよいよ本当のトレーニングの始まりだ。彼らのほとんどは初期の認知症と闘っている。少しでも長く記憶を維持するため、記憶力を鍛える練習をしているのだ。

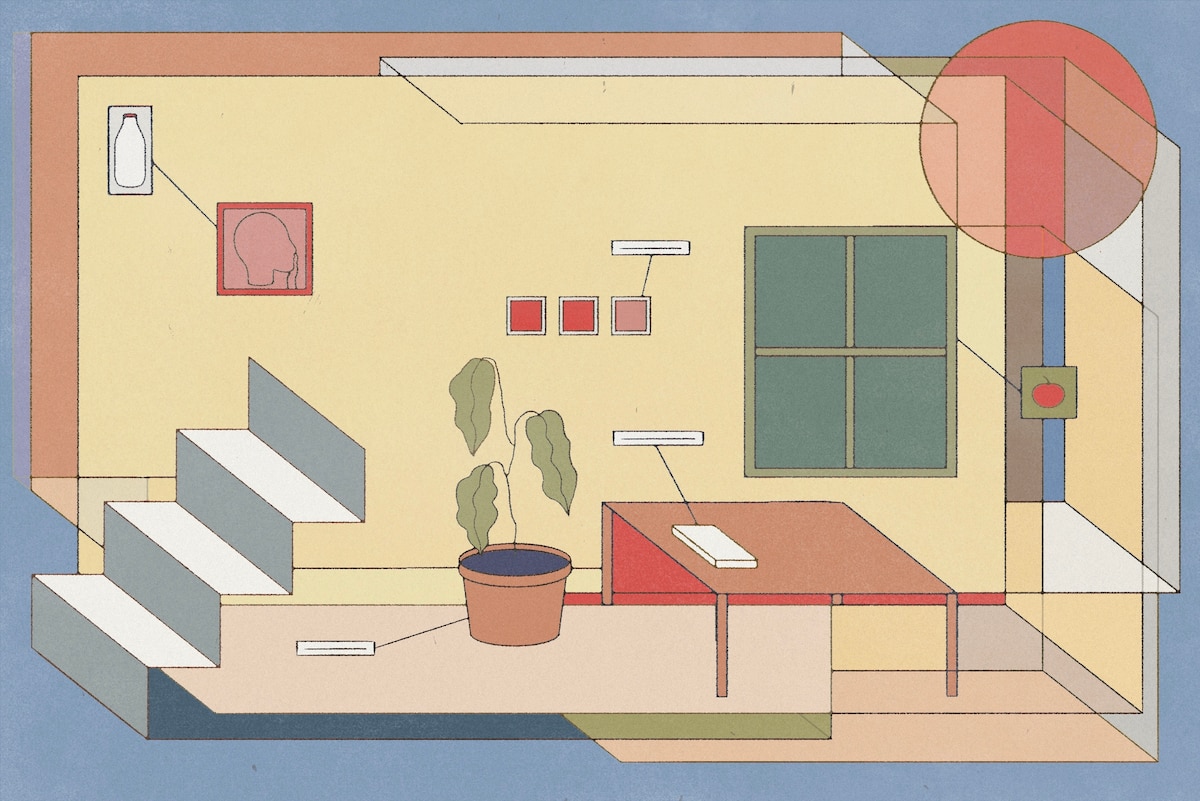

彼らは「場所法」と呼ばれる古い記憶術を学んでいる。これは、おなじみの場所(リビングルームなど)を、新しい情報の貯蔵庫に変える手法だ。

買い物リストを覚えたいなら、たとえば牛乳を、リビングに飾ってある妹の写真と視覚的なイメージで結びつけてみよう。妹の鼻から牛乳が流れているなど、奇抜なイメージのほうがいい。リンゴを窓と結びつけるなら、リンゴが窓を突き破ってくるイメージがいいかもしれない。(参考記事:「頭の中にリンゴをイメージできない? なら「アファンタジア」かも」)

古代ローマの雄弁家キケロも、2000年前に同じ方法を使って演説内容を記憶したという。今でも、記憶力を争う競技に参加するような「記憶アスリート」が場所法を使ってたくさんの情報を脳に蓄えている。さらに、認知能力の低下を遅らせる、うつ病や心的外傷後ストレス障害(PTSD)を治療する、外傷性脳損傷からの回復に役立てるなど、この古い記憶術は驚くような活躍を見せている。

場所法は、脳の自然な働きを補う方法として、非常に効果的だ。研究者たちがそのことに気づき始めたのは、かなり最近になってからだ。(参考記事:「編み物で認知機能を高める本当の方法とは、単にやるだけではない」)

覚えたいものと場所をひもづける、なるべく奇抜に

全米記憶力選手権では、一見普通の人々が驚異的な記憶力を披露している。出場者たちは、数百個のランダムな単語、たくさんの見知らぬ人の人生の出来事、シャッフルしたカードの順番を一瞬で記憶する。この人々は、汗を流すことすらなく、1000桁の円周率を暗唱できる。

彼らはいずれも、何らかの形で場所法を使っている。場所法は「記憶の宮殿(メモリーパレス)法」や「ローマの部屋(ローマンルーム)法」と呼ばれることもある。基本的にシンプルな方法で、心におなじみの場所を思い浮かべ、覚えたい物と特定の場所をたどりながらひもづける。

しかし、簡単かといえば、必ずしもそうではない。コツは、想像力を駆使して、そのひもづけを記憶に残すことだ。奇妙で奇抜な内容であるほど、鮮明に記憶に残る。

伝説によると、場所法は古代ギリシャの詩人であるケオスのシモニデスによって発明された。紀元前5世紀、建物が崩れ、瓦礫の山から犠牲者を引き出すとき、シモニデスはその人が宴会のテーブルのどこに座っていたかを思い出すことで、身元を特定したという。

しかし、世界中の先住民文化では、はるか昔からこれに似た方法が使われていた。ネイティブアメリカンの巡礼路、オーストラリアのアボリジナルな人々に伝わる見えない道ソングライン、太平洋諸島先住民の儀式の道は、すべて同じパターンに従っている。長老たちが特定の場所で歌ったり、踊ったり、話を伝えたりすることで、情報と場所や状況を組み合わせ、記憶に定着させる。

「どの文明でも、印刷機が発明されるまで、情報を蓄える方法はほぼこれしかありませんでした。にもかかわらず、この手法はあまり研究されていません。それに気づいたとき、衝撃を受けました」。米マサチューセッツ工科大学(MIT)の神経科学者で、脳が場所法をどのように活用しているのかを研究しているロバート・アジェミアン氏はそう話す。(参考記事:「科学が証明 「手書き」の絶大なメリット、「脳全体が活性化する」」)