「ウナギは増えている」は本当か?水産庁よ、不都合な真実を隠すことはもうやめよう(Wedge(ウェッジ))

ウナギを巡り国際社会が慌ただしい。ウズベキスタンで11月末から開催されるワシントン条約締約国会議で、ニホンウナギを含む全てのウナギを附属書に掲載して条約の規制対象とする提案が欧州連合(EU)から上程されているからだ。 【図表】98%も減ったウナギの漁獲量 これに対して業界団体と水産庁は提案阻止に全力を挙げている。日本養鰻漁業協同組合の代表は「官民一体となって阻止に向かって行動する」と宣言、業界団体でつくり水産庁OBが会長を務める「全日本持続的養鰻機構」の総会の席上、水産庁は「政府全体として、掲載提案阻止に向けてあらゆる取り組みをしている」と明らかにしている。 日本政府側は8月に横浜で開催された「アフリカ開発会議(TICAD)」やマニラで開催された東南アジア諸国連合(ASEAN)農相会合といった会議の場で、或いは各国大使館に出向いて提案に反対するよう各国に働きかけているようだ。その中で、「ウナギが増えている」との主張も展開されている。

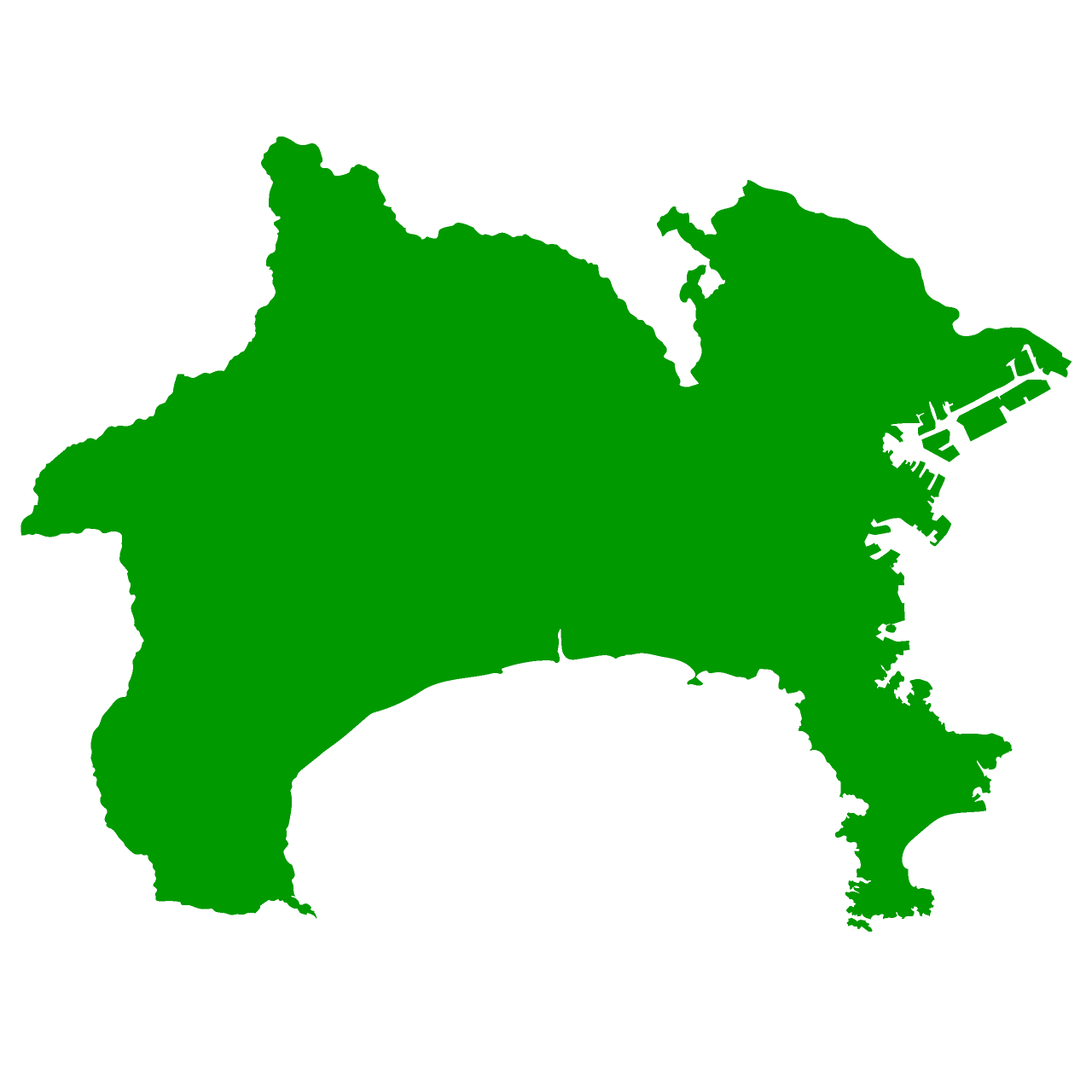

統計を辿る限り、ウナギの漁獲量は激減している。内水面での天然ウナギの漁獲量は1961年に3387トンあったものが、2023年には55トンと、98%以上の減少を記録している。 ウナギを商用ベースで完全養殖する技術はいまだ確立されておらず、ウナギの養殖は稚ウナギ(「シラスウナギ」と呼ばれる)を採捕して、これを養殖池で大きくして出荷している。天然のウナギは漁獲量が激減しているため、我々の食卓に並ぶウナギはほとんど養殖ウナギだが、稚ウナギの漁獲量も同様に減少が著しい。 漁業者の間でも「ウナギは増えている」との声が聞かれることはほぼない。このことは学術研究によっても裏付けられている。19年に公刊された論文(Kaifu and Yokouchi 2019)によると、37都道府県の漁業協同組合へアンケート調査を実施したところ、227漁協のうち、93.4%がウナギ資源は減少していると回答している。 加えて、6つの漁協での03年から18年までの天然ウナギの漁獲データを調べたところ、うち4漁協(神奈川・愛知・兵庫・岡山)で釣獲率(「CPUE」と言う。CPUEの説明については後述)が有意に減少していることが判明している。世界自然保護連合(IUCN)も、ニホンウナギが減少していることを理由としてレッドリストに掲載している。 水産庁自身も「ウナギは減っている」ことを認めていた。水産研究・教育機構に水産庁が委託している資源評価によると「シラスウナギ採捕量の推定は変動があるものの、09 年以降は平均して 10 トン程度に留まっており、現在の我が国への来遊状況は⾧期的には低水準かつ減少基調にあると考えられる」と結論付けている(水産庁/水産研究・教育機構「令和6年度国際漁業資源の現況 ニホンウナギ」)。