チベットの25兆円ダム事業始動-中国の景気浮揚と習氏の威信懸かる

中国がチベットで進める新たな水力発電プロジェクトの総工費は1670億ドル(約25兆円)に上る。この巨大インフラ計画の建設が7月、正式に始まった。

歴史に残る規模のこの事業は、中国共産党の習近平総書記(国家主席)にとっては大きな賭けだ。成長鈍化の中で、中国経済を持続的に再活性化させ、不安定な地域への統制を強め、さらに国外への影響力を拡大する狙いがある。

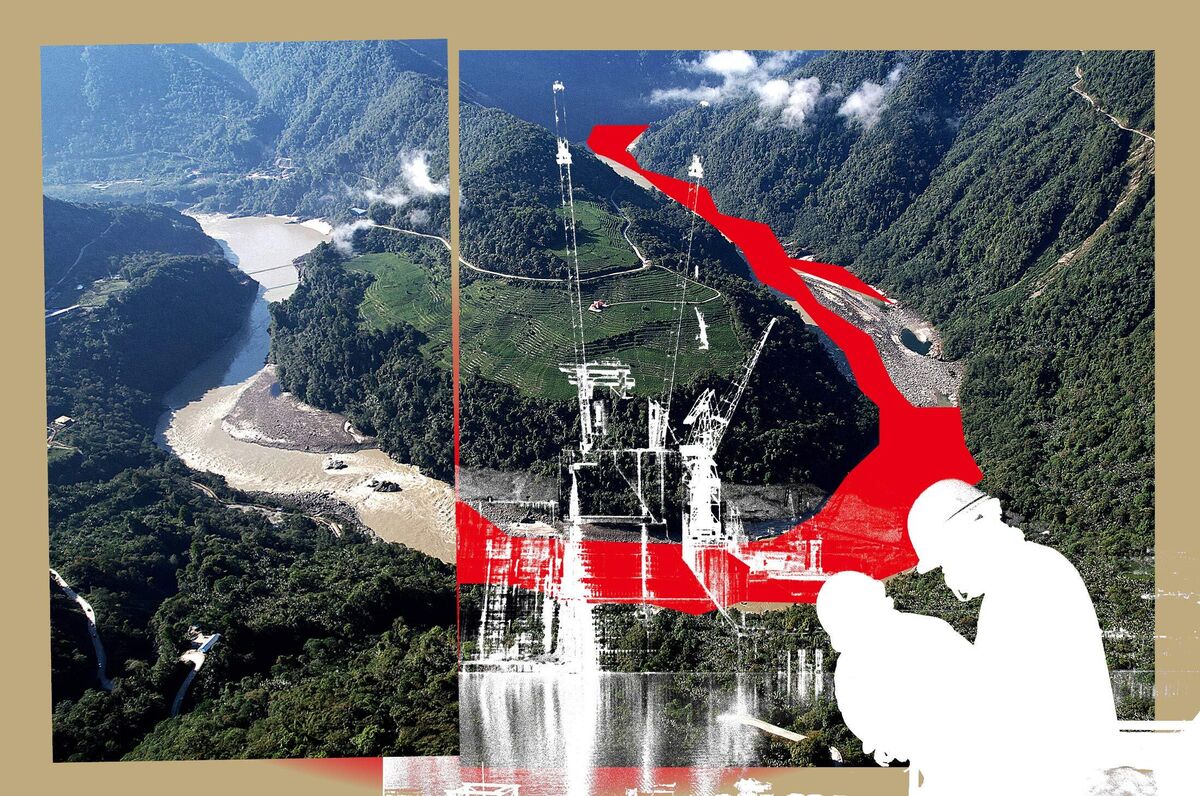

建設地はチベット自治区にあるヤルツァンポ川沿い。今回のプロジェクトは、大規模な建設事業によって景気押し上げを図るという中国がこれまで幾度となく頼ってきた手法の再現だ。

今の中国はデフレ傾向や長期化する不動産不況、さらに激化する貿易摩擦や地政学的緊張といった課題に直面。習氏にとって巨大ダム事業は、経済統合を通じてチベットの「同化」を進める国家統制の手段としても機能する。

米スタンフォード大学フーバー歴史研究所のダン・ワン研究員は、「中国政府には巨大プロジェクトの建設はあらゆる難題への解決策だ」と指摘し、「これほどスリリングな挑戦は、巨大ダム以外にない」と語った。

ヤルツァンポ川は、チベット高原の氷河や積雪を水源とし、ニンチーにあるナムチャバルワ峰の周囲で鋭くUターンを描きながら、約50キロメートルにわたり2000メートル以上も標高を下げて流れ落ちる。この地形は、世界でも有数の深い峡谷を形成し、水力発電にとって極めて高い可能性を秘めている。

計画では、このU字カーブの頂上から下部へトンネルを掘り、水をタービンに通した後で自然な川の流れに戻す構造が採用されている。

上下流への影響を最小限に抑える設計だが、実際には生態的に最も豊かな流域の水が失われ、地震活動が活発な地域で大規模な建設を行うことになる。

1950年には震源がニンチーからわずか約246キロの地点でマグニチュード8.6のアッサム・チベット地震が発生。陸地で起きた地震としては最大級だった。

三峡ダム

中国がこうした大規模な水力開発を試みるのはこれが初めてではない。370億ドル規模の三峡ダムはかつて、野心の象徴だった。

しかし、オーストラリアのディーキン大学メガプロジェクト研究グループディレクター、ドミニク・アヒアガダグブイ氏によれば、今回のプロジェクトは全く別次元の規模で、「三峡ダムを完全に凌駕(りょうが)している」という。

三峡ダムもまた、国内経済が不透明な時期に建設が始まった。90年代の中国は、景気刺激策として大規模インフラ整備を活用していた。アヒアガダグブイ氏は、今回も同じ手法を再び用い、余剰な産業能力の吸収と雇用創出を狙っているとみている。

中国政府はこのダム建設を2021年の第14次5カ年計画に盛り込んだ。チベット高原での水力発電の可能性を探る広範な取り組みの一環だ。この戦略は24年12月に承認されたが、異例とも言える静かな進行は一部の関係者の間で波紋を広げている。

極めて大がかりな事業だが、公の場で議論はほとんど行われていない。環境評価や住民移転計画が存在するとしても、その内容は非公開のうちに承認された可能性が高い。

経済への波及効果は極めて大きい。セメント5000万トン、鉄鋼600万トン、砂利類2億5000万トン、銅50万トン、そして数十万トン規模の爆薬が投入される見通し。

シティグループやオーストラリア・ニュージーランド銀行(ANZ)は、年間国内総生産(GDP)成長率が0.1-0.2ポイント押し上げられると予想。浙商証券はこのプロジェクトが年約20万人の雇用創出につながるとみているが、これは中国の年間雇用目標の約2%に相当する。

ダム建設発表後の1週間に関連銘柄の株価が急伸した。インフラを手がける中国電力建設や建材メーカーの華新水泥などが大きく買われた。商品市場でも鉄鉱石が2月以来の高値を付け、一部の鋼材は昨年10月以来の週間上昇率を記録した。

プロジェクトへの期待から、他の大型インフラ事業が続くとの観測も強まっている。大規模な建設推進が、工業部門の価格競争是正と連動し、中国を慢性的なデフレのわなから脱却させる可能性があるとみるアナリストもいる。

ANZの邢兆鵬シニアストラテジスト(中国担当)によると、「26-30年の第15次5カ年計画における大規模なインフラ推進の前触れ」だという。

ただ、中国ではせっかく造った空港や高速道路がほとんど利用されていない事例も多い。他のアナリストは、過去に積み重ねたこうした無駄なインフラ投資を念頭に、今回も同じ道をたどるのではと慎重な見方を示している。

中国国家発展改革委員会(発改委)にコメントを求めたが、すぐに返答はなかった。

近隣国

中国の動きは、近隣国、特にインドを不安にさせる可能性がある。両国は20年に国境で衝突した後、関係安定に向けてようやく動き始めたところだ。

ヤルツァンポ川は、インド北東部のアルナチャルプラデシュ州(中国が領有権を主張)に入りブラマプトラ川と名を変える。そして、バングラデシュに流れ込む。

インド政府は長年、中国のダム計画に懸念を示しており、この川が数百万人の生活を支えていると説明。将来的に中国が水流を操作し、政治的圧力の手段にする可能性も警戒されている。バングラデシュも今年、中国に対しより多くの情報提供を求めた。

インド外務省は、透明性の確保と下流国との協議を中国に求めている。ダムからの急激な放水がアルナチャルプラデシュ州やアッサム州に洪水をもたらす恐れもあると、インド政府の関係者は匿名を条件に述べた。

ただし、18年に中国が洪水警報を発したことは、2国間協定に基づく協力の一例と言えるという。この協定は数年前に失効したが、両国は現在、更新に向けて協議中だ。中国外務省は7月23日、近隣国との「必要な意思疎通」を維持しており、水文データの共有も続けていると表明した。

習氏にとって、このダムは政治的遺産づくりの一環でもある。チベットは習氏の掲げる「祖国統一」構想の核心に位置付けられており、今回のプロジェクトは、毛沢東初代国家主席以来の最も強い中国指導者としての地位を固め得る。

習氏の父、習仲勲氏は、中国共産党によるチベット政策の立案に関与した人物の一人だった。

チベットでは、新疆ウイグル自治区と同じように、社会・宗教・治安面で厳しい統制が行われており、国際社会からの批判も強い。

加えて、インドに亡命しているチベット仏教の最高指導者ダライ・ラマ14世の後継問題に中国が介入しようとしていることから、緊張がさらに高まる可能性もある。ダライ・ラマ14世は7月6日に90歳になった。

習仲勲氏の伝記を執筆したジョセフ・トリギアン氏は、習近平氏はこの機会を民族問題に「完全に決着をつける」好機とみていると分析。「今は統合により重点が置かれている。チベットの人々に中国の一員と感じさせる試みだ」と述べた。

原題:Xi Ties His Legacy and China’s Economy to $167 Billion Dam (1)(抜粋)