感染症の対策を現役医師が解説 対策の重要性や二次感染の対策も紹介

感染症は、個人の健康だけでなく、健全な社会機能や持続可能な開発目標(SDGs)達成を阻害する大きな課題です。この記事では、日常生活でできる基本的な感染症対策から、家族が感染したときの対応策まで、感染症の専門家・現役医師がわかりやすく解説します。感染症対策を正しく実践し、誰一人取り残さない社会を築いていきましょう。

感染症とは、ウイルスや細菌などが体に入り込んで増えることで起こるさまざまな病気のことです。病原体には、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)のようなウイルスや、食中毒の原因になるO157のような細菌、水虫の原因になる真菌(カビ)、アニサキスのような寄生虫などが挙げられます。

これらの病原体が体内で増殖すると、発熱や咳(せき)、下痢などの症状を引き起こします。どの臓器を中心に病原体が繁殖するかによって、症状は変わります。

感染経路については、大きく次の4種類に分けられます。

● 空気感染(エアロゾル感染)

● 飛沫(ひまつ)感染

● 接触感染

● 経口感染

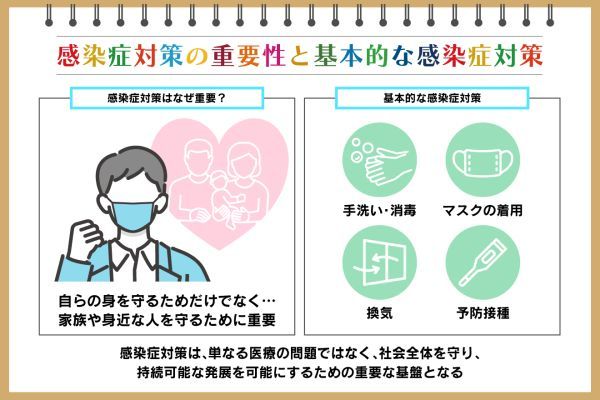

感染症の予防は、手洗い・手指消毒、マスクの着用と咳エチケット、換気の3点が基本となりますが、病原体の性質や感染経路の違いによって、とるべき対策は異なります。

感染症対策は、個人の健康だけでなく、みんなが安心して暮らせる社会を維持するために不可欠な行動だと言えます。

感染症が持つ最大の特徴は、病原体に感染した人が、その病原体の媒介者になる可能性があるということです。

例えば、新型コロナウイルスやインフルエンザなどに感染した人は、免疫をもっていない周囲の人に対して感染を広げてしまいます。

一方で、感染症以外の、例えば糖尿病や高血圧といった疾患の場合、ほかの人と接触しても病気がうつることはありえません。

感染症は、人から人へ簡単に広がる可能性があるため、もし一度流行が始まってしまうと、多くの人が病気になったり、重症化したりする危険があります。

例えば、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症の流行時には、多くの人が感染して体調を崩し、学校が閉鎖されたり、イベントが中止になったりしました。

これは、感染症が広がることで、社会の仕組みが一時的にストップしてしまうことを示しています。

新型コロナウイルスの流行においては、2020と2021年の2年間において、全国で27兆9000億円の経済損失が発生したとの推計もあります(参照:【新聞掲載記事】コロナ経済損失27.9兆円 20〜21年、金大グループが全国推計|金沢大学 先端観光科学研究所)。

したがって、感染症対策によって感染症の拡大を予防することは、自分だけでなく周りの人たちも守り、こうした大きな影響を防ぐことにつながります。

日常生活における感染症対策を考える際には、「(1)感染症はどのような経路で感染する?」で説明した感染経路にもとづいて考える必要があります。

基本的には、手洗い・手指消毒、マスクの着用と咳エチケット、換気の3点がすべての感染症対策の基本になります。

外出帰りや、食事の前、咳やくしゃみをした後には、せっけんで丁寧に手を洗うか、アルコール消毒液でしっかり消毒しましょう。接触感染、経口感染の予防として有効な対策です。

具体的な対策内容は、病原体の性質によっても変わります。

例えばウイルスの場合、新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスなどは、ウイルス本体周囲に鎧(よろい)をまとっているエンベロープ・ウイルス(EV:Envelope Virus)と言われるもので、消毒薬やせっけんなどが効果的です。

一方、手足口病の原因のエンテロウイルスや、アデノウイルス、ノロウイルスなどの鎧をまとっていないノン・エンベロープ・ウイルス(NEV:Non-envelope Virus)には、消毒薬もせっけんもまったく効果がありません。NEVの予防としては、手洗いの徹底や、次亜塩素酸ナトリウムでの消毒が必要です。

マスクの着用は、呼吸器感染症(新型コロナウイルスやインフルエンザなど)において、最も基本的な予防手段です。

マスクの着用は、次の二つの理由から呼吸器感染症の感染拡大を大幅に減少させます。

- 感染者がウイルスを含む飛沫を空気中に放出することを防ぐ発生源対策

- 未感染者の保護

ともに飛沫感染の予防効果と言えます(参照:Effectiveness of wearing masks during the COVID-19 outbreak in cohort and casecontrol studies: a systematic review and meta-analysis|JBP)。

空気感染(エアロゾル感染)を起こす可能性があるウイルス(新型コロナウイルス、水痘、麻疹など)に関しては、換気によってウイルスを排出することが重要です。実は、インフルエンザウイルスなども空気感染の可能性が以前から指摘されています(参照:Aerosol transmission is an important mode of influenza A virus spread|Nature Communications)。

予防接種とは、ある特定の感染症にかからないように、あらかじめ体に免疫(抵抗力)をつけるためにおこなわれるものです。病気にかかる前の健康な状態でワクチンという薬を注射などで体に入れることで、ウイルスや細菌に対する「戦う力」を準備しておきます。

ワクチンには、生ワクチン、不活化ワクチン、mRNAワクチンの3種類があります。

①生ワクチン

実際に対象のウイルスに感染した場合に近い形で免疫がつき、1~2回の接種で長期間の予防効果が得られます。ただし、免疫が弱い人(病気中・妊娠中など)には使えないことがあります。

麻しん、風しんワクチン、おたふくかぜワクチンなどが代表的な生ワクチンです。

②不活化ワクチン

安全性が高く、免疫が弱い人にも接種しやすい一方で、獲得できる免疫の力が弱くなりやすいので、複数回の接種が必要になります。また、年齢が経過するとともに、追加接種(ブースター)が必要になることもあるワクチンです。

新型コロナウイルスワクチン、インフルエンザワクチン、三種混合ワクチン(ジフテリア、百日咳、破傷風)ワクチンなどがあります。

③mRNAワクチン

mRNAワクチンは、病原体そのものや死滅させた病原体を使わず、病原体の一部を構成するたんぱく質の設計図となる「メッセンジャーRNA(mRNA)」を体内に注入します。

この設計図にもとづいて、体内の細胞が一時的にそのたんぱく質を作り出し、それに対して免疫反応を起こさせる仕組みです。

特徴として、病原体自体を扱わないため、迅速な開発や大量生産が可能です。 新型コロナウイルスワクチンなどがその代表例に該当します。

簡潔にまとめると、生ワクチンは「弱った病原体」、不活化ワクチンは「死んだ病原体」、mRNAワクチンは「病原体の設計図」を使い、それぞれ異なるメカニズムで免疫を誘導します。

次に、いくつかの場面別に具体的な事例をあげて対策を考えましょう。

保育園などには、生後数カ月児から年長児(5〜6歳)まで、さまざまな年齢の子どもが集まります。

実は、この保育園などの環境は、感染症がさまざまに媒介される場なのです。これは、園児たちの免疫力にも左右されますし、大人(園に連れてくる保護者や保育士達)の行動にも影響を受けます。

感染予防のために大切なのは、消毒や手洗いを徹底的におこなうこと、環境の清拭(せいしき)を徹底しておこなうことです。

消毒の徹底で新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスなどの予防は十分できます。しかし、手足口病やアデノウイルスなどのNEVが原因のウイルスは予防が難しく、流行は避けられないこともあります。

これらの予防のためには、園に連れてくる保護者や保育士の手洗いの徹底、おもちゃなどの水洗いの徹底、床や手すりなどの次亜塩素酸ナトリウム消毒の徹底が必要になります。

また、園での生活は集団生活なので、感染症が流行するとあっという間に広がってしまいます。そのため、できる予防として、ワクチンはしっかりと受けておくべきでしょう。

保育園の年長児くらいになると、さまざま感染経験を経て、かなり免疫力がついてきます。このようにして基本的な免疫力を持った子どもたちが集まってくるのが、小学校以上の学校環境です。

とはいえ、成人と比べれば、まだまだ免疫力が弱い子どもたちが集まる場であるため、感染症の拡大には注意する必要があります。

学校では、毎年のように流行する感染症として、インフルエンザ、新型コロナウイルスなどがあります。これらの予防には、アルコール消毒や手洗い、咳エチケットの一環としてのマスク装着などがあります。

また、ワクチンで予防可能な感染症にも留意しておく必要があります。アメリカなどでは「No shot, no school」ポリシーといって、必要なワクチンを接種していない子どもは通学が認められないこともあります。

ほかに、学校感染症のまん延防止対策として、出席停止と臨時休業があります。これらは、学校保健安全法という法律によって規定されています。学校感染症として指定されている感染症に罹患(りかん)した子どもは、この法律に従って規定の日数の間、出席を停止されます。

さらに、インフルエンザなどのまん延が想定される場合には、学校長が学校医の助言をもとに学級閉鎖をおこなうことができます。

職場での感染症対策が重要な理由は三つあります。

- 従業員の健康と安全を守るため(企業の義務)

- 多くの職員が感染症に罹患することを回避し、事業活動を継続するため(リスク管理)

- 企業の社会的責任と信頼を維持するため

従業員の健康と安全を守るため(企業の義務)多くの職員が感染症に罹患することを回避し、事業活動を継続するため(リスク管理)

企業の社会的責任と信頼を維持するため

職場での感染症対策は、主として衛生管理者が担当します。

①平時からの基本的な取り組みの徹底

例えば、せっけんによる手洗いやアルコール消毒液の活用を周知するため、洗面所や休憩スペースにポスターを掲示したり、朝礼で繰り返し呼びかけたりします。

咳エチケットの徹底としては、マスクの着用を基本とし、マスクがない場面ではティッシュや腕で口・鼻を覆う方法を指導します。

また、建築物衛生法に準拠し、1時間に2回・数分間の窓開け換気をルール化するなど、空調設備の管理状況も点検します。ドアノブや共用パソコン、電話機など、よく触れる場所は重点的に清掃・消毒をおこなうように態勢を整えましょう。

②従業員の健康管理と働きやすい環境の整備

例えば、発熱や咳などの症状がある場合には、出勤を控えることをためらわず相談できるように、衛生管理者や人事担当を窓口として明確にしておきます。日々の体調報告を促すシステムを導入し、感染リスクの早期把握に努めます。

さらに、感染の拡大を防ぐため、可能な範囲でテレワークや時差出勤を導入し、通勤時や職場内の密を避けるよう工夫します。会議はオンラインでの実施を基本とし、対面時には短時間での開催、換気、座席間の距離確保を徹底します。休憩時間も部署ごとに分散させ、接触機会の低減に取り組みましょう。

③感染者が発生した場合の迅速な対応

例えば、感染者や濃厚接触者が出た場合に備えて、報告・連絡体制を明確にし、保健所の指示のもとで職場の消毒や濃厚接触者の特定作業に協力します。その際は個人のプライバシー保護にも最大限配慮しましょう。

ここでは主要な感染症として、新型コロナウイルス、インフルエンザ、ノロウイルス、住血吸虫症(じゅうけつきゅうちゅうしょう)の対策を紹介します。

新型コロナウイルスの対策としては、接触感染予防、飛沫感染予防、空気感染予防が重要です。日本では、接触感染予防のためのアルコール消毒や、飛沫感染予防としてのマスク装着などが特に重視される傾向にありました。

一方、世界的には、複数の総説論文によって、空気感染(エアロゾル感染)が最も重要な感染経路であるという認識が定着しています。空気感染対策としては、換気が特に重要です。

ワクチンについては、当初は感染予防効果が注目されていましたが、この効果は早期に減衰する傾向があることがわかりました。

しかし、以下の論文によって、特に重症化や死亡を防ぐうえでワクチンが非常に重要な役割を果たしていることが、多くの科学的なデータにもとづいて明確に示されました。

この論文は、エビデンスレベルが最も高いと言われているシステマティック・レビューとメタ解析によって作成された論文です。

つまり、重症化を予防するために、新型コロナワクチン接種は有効であるということです。

インフルエンザウイルスの対策は、基本的に新型コロナウイルスに対するものと同様です。

実際に、新型コロナ対策が徹底された2020から2021年のシーズンには、インフルエンザの全国推計受診者数が約1.4万人にとどまりました。前シーズン同時期は約728.9万人、前々シーズン同時期は約1200万5000人の患者数であったことから、記録的な患者数減少であったことがわかります(参照:インフルエンザ 2020/21シーズン|JIHS)。

また、インフルエンザワクチンの効果についても、新型コロナワクチンと同様に、感染予防効果よりも重症化予防効果の方が高いという結果が出ています(参照:Influenza vaccine outcomes: a meta-analysis revealing morbidity benefits amid low infection prevention|National Library of Medicine、Vaccines for preventing influenza in healthy children|National Library of Medicine)。

ノロウイルスは、感染性胃腸炎の主な原因となるウイルスの一つで、特に冬季に流行します。感染予防対策には、ウイルスの特性を理解することが重要です。

特に「ノンエンベロープウイルスであること」と「アルコール消毒が効きにくいこと」は、対策を立てるうえで鍵となります。

【感染経路にもとづくノロウイルスの対策】

- 加熱の徹底(食品〈特にカキなどの二枚貝〉は中心部まで十分に加熱〈85~90度で90秒以上〉する)

- 二枚貝など、感染のリスクがある食品の生食は避ける

- せっけんを使い、指の間や爪の間、手首まで念入りに、2回洗いや30秒以上など、時間をかけて丁寧に洗う

- 次亜塩素酸ナトリウムを使って、汚染された場所や、調理器具・食器などを消毒する

- 感染者の吐物や糞便を処理する際は、必ず使い捨ての手袋、マスク、エプロンなどを着用し、直接触れないようにし、処理後は、必ずせっけんと流水で手を徹底的に洗う

- 吐物がじゅうたんなどに染み込んだ場合には、乾燥してからエアロゾルとしてウイルス感染が拡散するので、必ず次亜塩素酸ナトリウムで消毒する

寄生虫感染症のなかでも、世界的に大きな問題となっているのが住血吸虫症です。住血吸虫という寄生虫の幼虫(セルカリア)が、淡水に入った人の皮膚から侵入することで感染します。

感染すると、まず皮膚から寄生虫が侵入した際にかゆみや発疹が現れます。その後、寄生虫の幼虫が血管内で成長し、卵を産むことで、発熱・腹痛・下痢・血便などの症状を引き起こし、重症化すると肝臓や脾臓(ひぞう)の腫れ、腹水などを引き起こすこともあります。この感染症は、特に海外に渡航した際に注意が必要です。

ヒトに感染する住血吸虫は主に次の5種類があり、それぞれ流行地域が異なります。

世界保健機関(WHO)によると、現在も数億人が感染のリスクにさらされており、特にアフリカ・アジア・南アメリカで流行しています。この感染症は、特定の淡水に生息する中間宿主の淡水巻き貝を介して広がり、農業用水や生活用水として利用される水域が主な感染源となっています。

世界的な対策としては、プラジカンテルという治療薬の普及が進められており、特に学童を対象とした集団駆虫プログラム(大規模薬物投与)によって、感染拡大の抑制と重症化の防止が目指されています。

また、衛生環境の改善(感染リスクのある水域に人々が触れる機会を減らす)、環境対策(巻き貝の生息地を特定して駆除する)、啓発活動(感染源となる水に裸足で入らない、安全な水を利用するなど)も重要な対策として実施されています。

日本でかつて問題となっていた日本住血吸虫は、国内でほぼ撲滅されました。主な対策として、中間宿主であるミヤイリガイが生息する河川や水路に、薬剤を散布したり、コンクリートで固めて生息地をなくしたりするなどの大規模な駆除努力をおこないました。

現在、日本住血吸虫は中国・フィリピン・インドネシアなど海外の一部地域でのみ感染が確認されています。

「風邪をひかないために体力をつけなさい」と言われたことがある人も多いでしょう。体力づくりが免疫力を強化するという研究には、有名なものがいくつかあります。

1.適度な運動は免疫を改善させる

適度な運動は、自然免疫および獲得免疫の両方を改善するとされる。一方で、過度な運動(オーバートレーニング)は一時的に免疫を抑制する可能性がある(「Jカーブ仮説」)(参照:Exercise, upper respiratory tract infection, and the immune system|National Library of Medicine)。

2.中強度の定期的な運動は免疫防御を促進する

45分以内の中強度(ウォーキング、ジョギング、サイクリングなど)の運動は、免疫細胞の活性化や循環を促し、防御反応を強化するとされている(参照:Can exercise affect immune function to increase susceptibility to infection?|National Library of Medicine)。

3.定期的な身体活動が感染リスクを低減する

エビデンスレベルの高いシステマティック・レビューとメタ解析研究の結果、週150~600分の中強度〜強度運動を習慣的に続けることで、市中感染症の発症リスクが31%、感染関連死亡リスクが37%低下することが示された(参照:Effects of Regular Physical Activity on the Immune System, Vaccination and Risk of Community-Acquired Infectious Disease in the General Population: Systematic Review and Meta-Analysis|National Library of Medicine)。

4.適度な運動はワクチンの効果を高める可能性がある

特に高齢者で、インフルエンザワクチンのIgA応答が増加し、免疫の調整に関わるIL‑10/IL‑6比の改善なども認められた(参照:Better Response to Influenza Virus Vaccination in Physically Trained Older Adults Is Associated With Reductions of Cytomegalovirus-Specific Immunoglobulins as Well as Improvements in the Inflammatory and CD8+ T-Cell Profiles|National Library of Medicine)。

「私は運動しているから大丈夫」「筋肉が付いているから大丈夫」と判断するのは危険です。

国際運動免疫学会(ISEI)によるコンセンサス・ステートメントには、次の二つのことが記載されています(参照:Position statement. Part one: Immune function and exercise|National Library of Medicine)。

- マラソン選手の15~20%が、レース後1週間以内に上気道感染症(URTI)を報告(一般人口の約2倍)

- スポーツ合宿中や大会期間中、選手の間で感染症クラスターが発生するリスクが高い

2021年に新型コロナウイルスワクチンの接種が始まったときに、「私は毎日ジョギングしていて健康なので、ワクチンは接種しません」といった接種拒否の声を何度か耳にしましたが、これは適切な判断とは言えないということでしょう。

その時期によって流行している感染症の種類は異なりますが、一般的な対処法として以下のように考え、行動しましょう。

(1)症状の確認と記録

まず、どのような症状があるか(発熱、咳、喉〈のど〉の痛み、倦怠〈けんたい〉感、下痢など)、いつから始まったか、症状の程度などを具体的に記録しましょう。体温を測り、記録しておくことも大切です。これらの情報は、受診時に役立つ情報です。

(2)簡易検査キットの活用

もし、新型コロナウイルスやインフルエンザなど、簡易検査キットが市販されている感染症が疑われる場合は、自宅で検査を試してみるのも良いでしょう。薬局やドラッグストアで手軽に購入できます。

陽性が出た場合は、かかりつけ医へ受診しましょう。陰性でも症状が続く場合は、別の感染症の可能性や偽陰性(検査は陰性だったが実は感染している)の可能性も考慮し、受診を考えましょう。

(3)かかりつけ医への受診

症状が重い場合や、持病がある場合、高齢者・乳幼児・妊婦など重症化しやすいリスクがある場合は、迷わずかかりつけ医に電話で相談しましょう。

受診する際は、事前に電話で症状を伝え、医療機関の指示に従って受診することで、院内感染のリスクを減らすことができます。

(4)市販のかぜ薬の使用は慎重に

実は、市販のかぜ薬には、一般の医療機関では処方されない薬剤が含まれていることがあります。

特に小児向けの薬剤には注意が必要です。熱性けいれんを経験している子どもなどは、市販薬の使用は避けた方が確実です。

(5)手持ちの処方薬の使用も避けた方が無難です

かかりつけ医から処方された薬剤を保管しておき、同様の症状が出た時に自己判断で使用している人を見かけますが、これはおすすめできません。

医師は、受診時の状況に合わせた処方をしているため、「前回と同様の症状だ」と自分で 判断しても、実際に診察すると診断名が異なることがあるためです。

(6)自己判断での抗生物質内服は絶対にやめましょう

以前、病院でもらった抗生物質が残っているからといって、熱が出たときなどに自分で飲んでいませんか? これは非常に危険な自己流の治療です。

◾️なぜ自己判断での抗生物質の服用が危険なのか?

抗生物質は、細菌感染が確実な場合にのみ使われる薬です。自分で抗生物質を飲んでしまうと、次のような問題が起こる可能性があります。

・正確な診断ができなくなることがある

例えば、尿路感染症の治療では、尿の中にいる細菌を特定する検査がとても重要です。ところが、事前に抗生物質を飲んでしまうと、細菌が見つからなくなり、正確な診断が難しくなります。その結果、医師は推測で治療せざるを得なくなり、あなた自身に余計な負担がかかってしまいます。

・副作用が出ても補償が受けにくい

もし自分で抗生物質を飲んで副作用が出た場合、薬の副作用による補償を受けることが難しくなります。

◾️処方された抗生物質を他人に分け与えるのも危険です

もし分け与えた相手に副作用が出た場合、誰が責任を負うのかが曖昧(あいまい)になってしまいます。そもそも、医療者以外が抗生物質を他人に分け与えることは、薬機法(旧薬事法)に違反する行為であり、罰則の対象となります。

以上のように、自己判断で抗生物質を使うことは、自身の健康だけでなく、周りの人にもリスクをおよぼす可能性があります。必ず医師の指示に従って適切に服用しましょう。体調に異変を感じたら、まずは医療機関を受診してください。

基本的な考え方は、「感染源を遠ざけ」「感染経路を断つ」ことです。

新型コロナウイルスやインフルエンザの場合

- 感染者本人は個室に隔離しましょう

- 二次感染対策として、手洗い・手指消毒、マスク、換気などをおこないます

- ドアノブ、手すりなども消毒を徹底します

- タオル、食器などは個人専用にして、共用は避けましょう

ノロウイルスの場合

- 嘔吐(おうと)物・下痢便の処理に最善の注意を払いましょう。詳細は、4.(3) ノロウイルスの対策でまとめたとおりです。

学校感染症(例: 水痘、麻しん、流行性耳下腺炎など)の場合

- まずは、医療機関を受診して確実に診断を付けてもらいましょう。

- 受診の際に、学校保健安全法にもとづいて定められた休校・休園期間を確認しましょう。また、感染症に応じた対策もおこなってください。

・空気感染するもの(麻しん、水痘など)

隔離、換気を特に徹底する。

・飛沫感染するもの(インフルエンザ、おたふくかぜなど)

マスク、咳エチケットを徹底する。

・接触感染するもの(伝染性膿痂疹〈でんせんせいのうかしん、とびひ〉、プール熱など)

手洗い、タオルの共用禁止を徹底する。

「登園・登校を控えるように」と言われた場合には、必ず医師の指示にしたがってください。

感染力が残っているうちに、無理して登園・登校をさせてしまうと、周囲の子どもにも感染を広げてしまうおそれがあり、こうした事態は避けなければなりません。

保護者の方々が仕事に行きたい気持ちは十分にわかりますが、お互い様の精神をもって行動しましょう。

感染症対策を徹底することは、SDGs(持続可能な開発目標)の達成において、特に立場の弱い人々を守り、より良い社会を築くうえで非常に重要です。

「誰一人取り残さない、持続可能な世界を目指す」というSDGsの理念においても、感染症対策は目標3「すべての人に健康と福祉を」と深く結びついています。感染症は、特に「高齢者」「子ども」「障がい者」にとって大きな脅威となります。

感染症対策を徹底することは、感染症に対して脆弱(ぜいじゃく)な人々を守り、結果としてSDGsの複数の目標達成につながります。

●SDGs目標3

感染症を予防・管理することで、病気による死亡や苦痛を減らし、すべての人々が健康で幸福な生活を送れる基盤を築きます。

●SDGs目標1、8

感染症の流行は、医療費の増加や労働力の減少を通じて貧困を深刻化させ、経済活動を停滞させます。対策を徹底することで、これらの負の連鎖を防ぎ、経済的な安定と成長を支えます。

●SDGs目標4

感染症による学校閉鎖が減り、子どもたちが学び続けられる環境を確保します。

●SDGs目標10

感染症対策は、最も弱い立場の人々を優先的に守ることで、社会の不平等を解消し、誰一人取り残さない社会の実現に貢献します。

つまり、感染症対策は単なる医療の問題ではなく、社会全体を守り、持続可能な発展を可能にするための重要な基盤なのです。

感染症対策は、病原体の拡散を防ぎ、経済損失や社会機能停止を防ぐうえで不可欠です。これはSDGs達成の要であり、特に目標3「すべての人に健康と福祉を」に直結します。

免疫力の低い高齢者や、発達途上の小児、情報・医療アクセスが困難な障がい者を感染症から守ることは、彼ら/彼女らの健康だけでなく、学習機会(SDGs目標4)や社会参加を確保し、貧困削減(SDGs目標1)や不平等の解消(SDGs目標10)にも貢献します。

今回、一人ひとりができる感染症対策についてまとめました。つまり、一人ひとりの感染症対策こそが、SDGs目標達成への具体的な行動につながるのです。

(編集協力 スタジオユリグラフ・高橋純)