「日本の若き科学者」に「世界的権威」が猛反論!学会を「震撼」させた新理論「月の超高速誕生論」の全貌!

『生命の起源を問う 地球生命の始まり』 第2章 08

2025年7月17日ブルーバックスより『生命の起源を問う 地球生命の始まり』が上梓された。

本書は、科学に興味をもつ者にとって、永遠の問いの一つである、「生命とは何か」「生命の起源はどこにあるのか」の本質に迫る企画である。

著者は、東京科学大学の教授であり地球生命研究所の所長、関根康人氏。

土星の衛星タイタンの大気の起源、エンセラダスの地下海に生命が存在しうる環境があることを明らかにするなど、アストロバイオロジーの世界的な第一人者である。

46億年前の地球で何が起きたのか? 生命の本質的な定義とは何か? 生命が誕生する二つの可能性などを検証していきながら、著者の考える、生命誕生のシナリオを一つの「解」として提示する。

我々とは何か、生命とは何か、を考えさせられる一冊。

ブルーバックス・ウェブサイトにて《プロローグ》から《第二章 地球システムの作り方》までを集中連載にて特別公開。

*本記事は、『生命の起源を問う 地球生命の始まり』(ブルーバックス)を再構成・再編集してお送りします。

新理論の挑戦

月の加熱機構の問題に、世界でいくつかの研究グループが挑んだ。そのなかに、日本の研究グループも含まれる。当時、東京大学の大学院生だった松井孝典(たかふみ)、20代の若き助手だった水谷仁である。アイディアを与えたのは、地球物理学教室の竹内均教授であった。

実は、先述の月面着陸を生中継したNHKの番組に出演した教授こそ、この竹内であった。ちなみに、助手だった水谷は、番組の前日、長瀞に大量の蛇紋岩を採取にいったという。

竹内のアイディアはこうである。

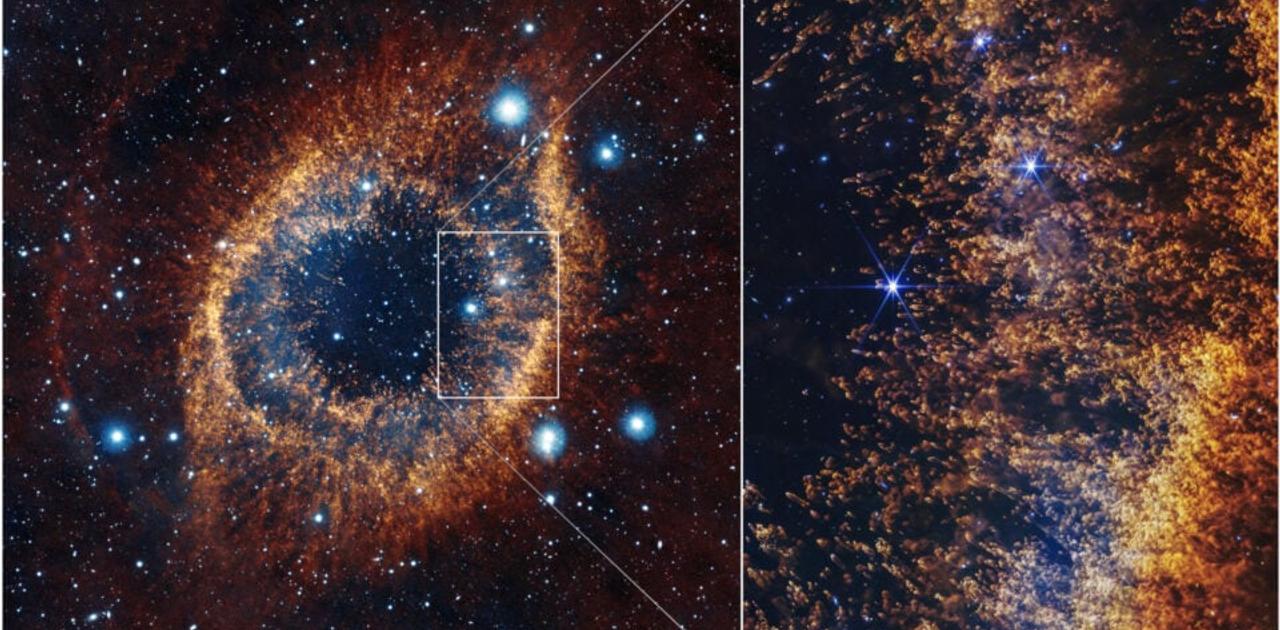

月に塵芥が降り積もるときには、これらは月に衝突しながら集まる。衝突することで、塵芥がもっていた運動エネルギーが熱に変わる。つまり、月が形成集積するときの熱で月を融かすことができないか。

これまでの常識では、原始太陽系円盤に存在する塵芥の数と、それが衝突する月や地球の大きさから、月や地球ができるのには、ざっと1億年くらいかかると見積もられていた。

月の半径はおよそ1700キロメートル。従来の常識に従って1億年で月を作ろうとすれば、およそ一年で半径が数ミリメートル程度成長すればよい。これだけ静かにゆっくり成長すると、衝突した一粒の塵から発せられる熱は、次の粒子が落ちてくる前に、あっという間に宇宙空間に逃げていく。結果として、熱は月に留まらない。

しかし、熱が放射で宇宙空間に逃げていくより早く次の粒子が落ちてきて、宇宙に熱が逃げるのを妨げたらどうであろう。

1970年から71年ごろ、松井と水谷は計算を行った。竹内のアイディアを基礎として、これを発展させて、月ができる時間を、当時の常識(1億年ほど)にとらわれず圧倒的に短くしていった。

すると、どうであろう。

その計算によると、月が100年かそれ以内という極めて短時間でできれば、衝突した塵からの熱が宇宙に逃げる前に、次の粒子がぶつかり熱を逃がさなくなるという。衝突時の熱は、降り積もる粒子にさえぎられ内部にこもっていく。

その結果、月が100年でできた場合、その内部をドロドロに融けたマグマ・オーシャンにすることができるという。

それがどれほどすさまじいことか。

半径1700キロメートルの月が100年でできるとすると、単純に一年あたり、数キロメートルずつ半径が成長する必要がある。この成長速度は、一日あたりでは数十メートル、一時間あたりでは数百ミリメートルで、塵芥が絶えず降り注いでくることに相当する。

猛烈な滝のような雨といわれる集中豪雨でも、一時間あたりの降水量は数十から100ミリメートルである。たとえるなら、皆さんが経験した最も激しい雨の、さらに数十倍の量の雨を想像していただきたい。ただし、降ってくるのは水滴ならぬ鉱物の塵芥の雨である。マグマ・オーシャン状態の月を説明するならば、無数の鉱物の粒子が、100年にわたって地表に激しく衝突し、慌ただしく集積することで、月が誕生する必要がある。

![[プロモーション]【500人調査】片付けが進まない背景に 「捨てるかどうか」の判断疲れ 「片付け・整理整頓に関する意識調査」を実施](https://image.trecome.info/uploads/article/image/458d3fbb-219e-40fc-a458-1b7a90a07fa8)